Dans cet article vous allez découvrir l’histoire de notre rivière, contée par un auteur amoureux du Val de Drôme, Félix Grégoire. Récit lyrique mais néanmoins réaliste à lire avec des yeux du XIXe siècle.

Ce texte est paru dans le bulletin de la « Société d’archéologie, d’histoire et de géographie de la Drôme » sur une période de 1898 à 1901.

UN TORRENT, LA DRÔME

Je dois au grand rien débraillé de mon pays drômois mon goût de solitude et de plein air, mes primes sensations d’Alpe, mon vif amour des sources, des arbres, des vieilles pierres, des bonnes gens. D’où ces pages.

I

LES TORRENTS. LEUR RÔLE. ASPECT GÉNÉRAL DE LA VALLÉE DE LA DRÔME.

SON PASSÉ. LE VIEUX VOCONTIUM.

La tendre Madame Guyon, de mystique mémoire, reconnaissait des âmes dans les torrents. Aujourd’hui nous ne sommes plus ni aussi subtils, ni aussi croyants. Mais nous en coûterait-il beaucoup d’admettre la personnalité relative de l’eau, de ces eaux vives (font, fleuves, rivières ou ruisseaux) qui marchent, irrésistibles, à un but, et qui nous charment si délicieusement dans leur hâte chantante ?

Regardons couler le torrent du haut du pont. N’est-il point réellement une expression vivante ? Il naît, se développe et meurt. Il naît minuscule, soupçon d’eau sous la mousse, boit le lait de maintes fontaines comme maternellement penchées vers lui pour le nourrir, puis il se gonfle et se cabre, déjà fort, prend du large, broie des rocs, saute des rapides, badine entre les prairies, enfin il devient un grand corps, absorbe de droite et de gauche des « rieus » fous précipités sur lui. Il dessine nettement un val, un pays, tour à tour le féconde et le dévaste, mais en lui imprimant toujours son tempérament, son caractère. La source jadis fut un dieu. Qui s’en étonnerait ? N’est-elle pas la raison d’être de l’oasis, du hameau, la preuve magnifique et touchante de la vie ? N’entendons-nous pas le paysan donner à l’eau, suivant ses multiples aspects, suivant son bon ou mauvais rôle toutes sortes d’épithètes chrétiennes ? Les savants expliquent quelquefois la nature — mais les gens simples la comprennent toujours.

Montons aux Glandas. C’est la merveille du Diois. Sauf le mont Aiguille, plus effrayant peut-être, rien n’égale ce fauve, ce fantastique plateau d’Arabie miraculeusement suspendu dans les airs. Sa stature est belle — deux mille vingt-cinq mètres — et, comme la plupart des monts qui l’entourent ne lui viennent guère qu’à la ceinture, Glandas se présente au-dessus des serres, becs, pics, pots (1), buts, récifs de toutes couleurs dont la région tourmente son ciel bleu, telle une terrasse sereine où s’observe la vie pastorale et d’où l’on contemple l’ancien diocèse de Die dans ses hautes et basses paroisses, dans l’étrange chaos jurassique de son territoire.

Là, le premier berger venu, avant l’homme de science, avant vous, a vu cela, et il a senti sûrement l’âme de la contrée, Il s’est expliqué la manière d’être du torrent. Il en a senti les besoins, les aspirations. Mais ce n’est guère qu’aux vents du ciel que l’homme de la montagne jette ses secrets.

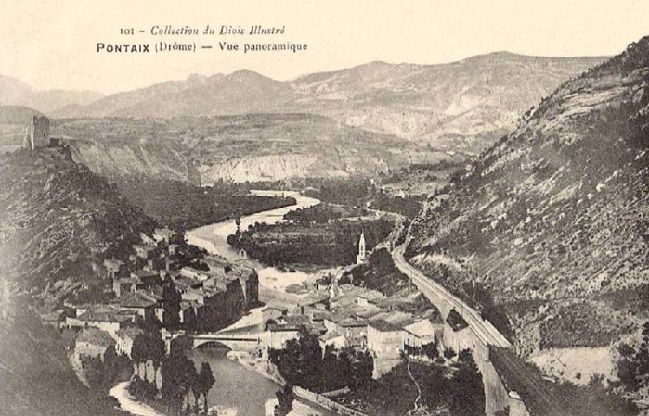

Réellement, ce val de la Drôme vu du Glandas, n’est autre qu’un couloir tortueux, tout en poches, en étranglements, en « clus », sombre, puis lumineux, puis sombre encore, où se blottissent comme ils peuvent les hameaux et les villages, où les villes sont trop modestes pour que rien n’en monte jusqu’à ces hauteurs, où les ruines rutilent, presque féroces, encore qu’elles n’inquiètent plus. Car ce val est encombré de rocs et de souvenirs; car l’humanité s’y montra telle que nous y voyons la nature : violente, excessive, héroïque et trop souvent cruelle. Dans nulle autre région du Dauphiné et même de la France, les luttes religieuses ne firent plus de victimes, n’allumèrent plus d’incendies que dans le Diois. C’est que le clergé constituait ici à peu près à lui seul l’élément supérieur. L’évêque de Die, seigneur suzerain de sa ville, détenait au moyen-âge le pouvoir municipal et judiciaire, ou du moins en disposait pour ses créatures. C’était un véritable souverain qui prétendait régler toutes questions politiques. Quand les populations foulées, quand les princes voisins humiliés cherchèrent à secouer le joug, la révolution prit tournure religieuse. Et voilà pourquoi la ville épiscopale de Die put devenir un jour l’un des remparts du protestantisme, une petite Genève, le siège d’une académie huguenote longtemps florissante. La vallée de la Drôme avec ses vallées affluentes compte encore aujourd’hui près de dix-huit mille protestants sur cinquante mille âmes. Elle en comptait trente mille avant la révocation de l’édit de Nantes.

Depuis qui sait le temps, comme disent ingénument nos villageois, depuis qui sait le temps la Drôme est Drôme ? Difficile problème que je ne résoudrai pas. Car, si à l’égal de l’homme, un cours d’eau n’a pas la durée, il a une durée auprès de laquelle nos jours ne sont rien. D’ailleurs, et j’en ai bien du regret, la spécialité du géologue me manque, et je n’ai guère davantage celle de l’archéologue et de l’historien. Je n’essaierai donc d’écrire ici tout bonnement que ce que j’ai vu et senti, ce que j’ai pu saisir des particularités sociales et morales, des caractères locaux de cette région si pittoresque et si variée, à laquelle je garde une âme dévote.

11 est infiniment probable que la vallée de la Drôme — ride à peine sensible parmi l’expansion alpestre — a subi la plupart des phénomènes que les géologues attribuent à cette expansion. Le fonctionnement d’un cours d’eau est un de ces phénomènes tellement familier à nos yeux que nous cherchons à peine à nous l’expliquer. Et sans doute, les anciens qui ignoraient à peu près la géologie, furent durant le cours des siècles, les spectateurs charmés et muets de pareils phénomènes. Aujourd’hui, nous savons à peu près comment se façonna à l’origine le couloir d’une vallée, comment se fît après des tressaillements sans nombre, des retraits, des surrections, le sinueux chemin d’eau, et comment il trouve, de par la relation étroite entre les divers agents atmosphériques, de par les rapports certains entre la terre et l’océan, une alimentation constante. Le fonctionnement de notre Drôme n’a eu lieu, on le conçoit, qu’à la suite des diverses révolutions qui marquèrent chacun des âges préhistoriques, puis, après sa constitution parfaite, le glacier(2) vint, inattendu, inexpliqué, terrible, fermant sources et fontaines, reculant jusqu’au Rhône à Valence, peut-être beaucoup plus bas jusqu’à Pierrelatte ou jusqu’à Avignon toute la contrée, l’effaçant du monde sous sa dalle immense. Enfin, le glacier remonta, le pays se reprit à vivre, le torrent coula de nouveau à l’air libre, et peut-être qu’à ce moment-là parurent les premiers hommes de la vallée : les Prévoconciens.

La Drôme, enfant sauvage et sournois, a eu naturellement, comme tous les cours d’eau de l’ancien monde, ses historiographes. Depuis les Romains, familiarisés avec elle de haute antiquité et qui connaissaient fort bien son caractère inconstant, on peut dire qu’elle n’a cessé de faire parler d’elle. Géographes, historiens, ingénieurs, hommes de loi, archéologues, économistes, et enfin érudits de tout poil se sont occupés et préoccupés de là Drôme. Rien de plus intransigeant, on le sait, que le moyen-âge, sur les questions de frontières, de bornage, de licences, de droits. Notre torrent ne faillit point à son caractère durant l’âpre période et il faudrait un volume pour énumérer les disputes — presque toujours occasions de guerres — dont il fut l’objet.

En ce qui concerne les vieux Voconces, ancêtres des Diois, Mr Camille Jullian nous présente ce vaste agglomérat, comme » un îlot de traditions celtiques, de même que Marseille était une enclave grecque, au milieu de colonies romaines et latines. »

» Dans la région de l’Ouvèze et de la Drôme, dit encore le même écrivain, la nation celtiques des Voconces présentaient ses trois villes de Luc, de Die et de Vaison. Les Gaulois, hommes et dieux y régnaient à peu près en maîtres. Ils occupaient les montagnes, laissant la plaine et les bords du grand fleuve aux Romains. Les Voconces d’ailleurs, n’en aimaient pas moins que ces derniers, les choses et les arts de l’Italie, et les bords de l’Ouvèze et de la Drôme étaient couverts de villages et de villas où se montraient les élégances d’un luxe tout arlésien. » Ajoutons que Die, Vaison, et peut-être quelques autres villes moins notables, avaient un cirque et un théâtre et leurs curateurs de jeux, que les routes du Vocontium étaient parmi les plus fréquentées des Alpes et nous aurons un tableau fidèle quoique restreint de ce vaste groupement.

La Drôme, avec ses dieux indigènes, ses traditions romaines de la plaine, celtiques de la montagne, semble la veine la plus pure de notre vieux Dauphiné, et tandis que la plupart des torrents alpestres semblent emporter irrémédiablement dans leur flot ce qui subsiste du passé, elle, paraît demeurer fidèle à son âme ancienne, ou du moins, elle se défend encore. Ses peuples parlent français, mais ils aiment à chanter et à rire en patois, et ce patois est une langue gaillarde et un peu rude qui fleure bon la montagne, qui révèle tout de suite la race dans son intimité charmante.

(1) Pot (podium), synonyme de puy, mot qui sert à désigner un grand nombre de pics de l’Auvergne.

(2) Période glacière dont l’existence a été affirmée par tous les savants.

II

PLASTIQUE DU DIOIS. SA CARACTÉRISTIQUE. LE CHEMIN D’HANNIBAL. ANCIENNES FORÊTS. EFFETS DE LA DÉFORESTATION. LA DRÔME NAVIGABLE. LE CHEMIN DE FER DE LIVRON A VEYNES. CLIMAT.

Le Diois est rude. Une houle tumultueuse de cimes fières, de cirques déchirés, de plateaux sauvages, de roches bizarres, d’escarpements inouïs, de chaînons enchevêtres, entrechoqués, souvent sans direction apparente, sans soudure appréciable et sans une plaine vraiment digne de ce nom ; houle crispée surtout vers le Levant, et encore assez moutonnante au Couchant pour soulever en regard du Rhône l’admirable vague de Rochecolombe, haute de neuf cents mètres, voilà sa plastique. C’est le calcaire des monts de Grenoble, si fiers de tournure et proches parents du Jura par la constitution. Et le Diois présente d’ailleurs la plupart des accidents jurassiques : gouffres, cassures vives, forteresses saisissantes portant créneaux et redans, fontaines de cristal, pertes de rivières, châteaux d’eau charmants. Mais le Jura, de toute grâce, de toute fraîcheur, est dans l’ensemble trop uniforme. Ses ballons, ses plateaux les plus élevés ont même caractère, mêmes lignes onduleuses et molles. Ici, toutes les formes, toutes les postures — et elles sont infinies — de la montagne, et déjà Tardent midi les dore, les étiquette de noms d’une sonorité particulière. Nombre de hautes croupes s’appellent serres, et c’est le nom des chaînes espagnoles(1). Pour d’autres, la gaillardise dauphinoise se donne librement carrière. C’est ainsi qu’un passage curieux et peu fréquenté, où prend sa source le ruisseau de Grimone, en vue de la Croix-Haute, se baptise col de Vente-Cul. Et ces désignations pittoresques du populaire ne s’en tiennent pas à la montagne. Elles caractérisent tout aussi bien la forêt, le pré, le champ, la fontaine, le ruisseau, le torrent, la ferme, le hameau, le village. D’instinct, l’homme d’autrefois donnait signification réelle aux choses de la nature. L’Embout, c’est le nombril, le village situé de telle façon qu’il fait cicatrice dans le paysage. La Bégude, l’endroit où l’on s’arrête pour boire. La Besantie, un pays gris ayant la forme ou la couleur du gâteau de maïs dauphinois. Le Merdari, c’est le ruisseau « brenneux » où chacun se soulage et que les orages nettoient. Tandis que les pierrailles du Rieusec et de Brame-Vache hurlent la soif.

Le Diois, dans les plis de ses monts, cache des merveilles. Il n’a pas, il est vrai, les neiges éternelles et c’est grand dommage pour la constance de ses rivières aussi bien que pour la majesté de ses panoramas. Mais si ses roches s’effacent devant les gloires étincelantes du Pelvoux et de Belledonne, on les sent aussi plus près de soi, et disons le mot, plus humaines. De plus, on les contemple avec fruit, chose rare et dangereuse sur les géants alpestres. Quelques-uns des défilés drômois comptent parmi les plus admirables de France, s’ils n’en sont pas les plus célèbres, et ses portes, arcs de triomphe naturels, s’ouvrant tout-à-coup sur la féerie verte de vallées idylliques, n’ont de rivales dans aucune Alpe.

Point de lac. Ces nappes transparentes que l’on rencontre parfois dans l’Isère et dans les Hautes-Alpes à plus de six mille pieds ne pourraient tenir ici. Le sol criblé de trous, fêlé, fissuré, prodigieusement perméable, et qui a dû l’être beaucoup moins jadis, n’assemble aucun de ces miroirs si chers aux touristes et qui doublent tout aussitôt la beauté d’un site. Par contre, des grottes profondes, dont quelques-unes très imparfaitement explorées, recèlent stalactites et stalagmites. Il en est maintenant qui approvisionnent de glace certaines localités, d’autres qui vomissent subitement le flot de toute une rivière.

Le Diois enfonce une sorte de coin entre l’Isère et les Hautes-Alpes, et par là vient battre contre l’escarpe haillonneuse et hautaine du Dévoluy. C’est son dernier bouillonnement, et il y met toute sa fougue. Là, des montagnes, dévêtues par l’homme et rudoyées par les vents et les averses, lèvent leurs têtes chauves entre deux mille et deux mille cinq cents mètres. A leurs pieds s’étale le ravissant paysage de Lus-la-Croix-Haute qu’on n’oublie jamais une fois qu’on l’a vu. Des villages tout luisants de bonheur et de santé, des ruisseaux d’argent, des rocs feutrés de mousse, d’ondoyantes prairies, et comme fond de tableau le vert grave des sapins et des mélèzes escaladant le lilas gris du Lauzon, de Costebelle, de L’Aiglière, du Rama et des Aiguilles, cette heureuse et salutaire nature non seulement vous réjouit les yeux, mais vous prend aussi l’âme parla magnificence de son repos, par l’impression forte de sa vie simple et comblée. Le col de la Croix-Haute (1179 mètres) est le plus haut point de la ligne ferrée de Grenoble à Marseille. Par son maître courant le Trabuëch, plus tard grand Buëch, cette région s’égoutte tout entière dans la Durance. De même, la Vernaison, la Vèbre, l’Ouïe, rivières dioises pour tout ou partie, ne s’épanchent pas dans la Drôme et travaillent pour le compte d’autres affluents ou sous-affluents du Rhône.

Notons en passant que la commune de Lus-la-Croix-Haute, plus vaste que Paris, est avec ses neuf mille hectares(2), l’une des plus amples de France et, avec ses quinze hameaux, l’une des plus sporadiques.

Nous l’avons vu, la civilisation gagna de bonne heure le pays. C’est que l’entaille de la vallée de la Drôme, malgré ses « clus », ses étranglements, séparant la bousculade des monts en deux parties franches, forme en réalité un sillon de pénétration remarquable. Par cet escalier facile, ouvert largement sur la rive gauche du grand fleuve, chemin du pain et aussi des guerres, on pouvait gagner le cœur même de la région alpestre.

Du Rhône au pied du col de Cabre, en effet, sur une distance de près de vingt-cinq lieues, c’est à peine si l’on s’élève de six cents mètres, soit un peu plus de la moitié de l’altitude totale de ce col au-dessus des mers. Montée fort douce en somme et que dépassent de beaucoup les routes du plateau central, des dômes et des puys.

Frappés de ces avantages, certains historiens n’ont pas hésité. Ils ont fait à notre vallée l’honneur de la visite du grand Hannibal marchant sur Rome. Ils ont supputé ses étapes, l’imagination montée en croupe et galopant avec les brillants cavaliers numides. Ainsi, des Africains véhéments, des éléphants, tours ambulantes et offensives auraient bu à notre Drôme, plus de deux siècles avant Jésus-Christ ! Version plus vraisemblable dans tous les cas que celle du passage par la vallée de l’Isère. Mais il nous en faut rabattre, dût notre amour-propre en subir quelque atteinte. M. Louis Montlahuc a consacré vingt ans de sa vie à étudier la question, il connaît toutes les vallées et tous les cols de nos petites Alpes, et fort de son expérience autant que d’un examen scientifique approfondi, il affirme : Hannibal est passé par là, il n’a pu passer autre part. Avec un flair tout dauphinois, l’auteur évente les traces carthaginoises et nous mène à la suite du guerrier dans les plaines du Pô.

» Il est probable, dit M. Montlahuc, que le Carthaginois eut d’abord l’intention de passer par Dea Augusta, où la voie était plus battue, où la vallée est plus large, mais en général habile, avant de se mettre en marche d’Espagne, il voulut s’allier tous les petits chefs gaulois, sur les terres desquels il devait passer. Dans ce but, et celui aussi de reconnaître la route, il avait dépêché des courriers à tous ces petits rois. A l’exception des Voconces du Nord qui occupaient la vallée de la Drôme et avaient Dea Augusta (3) pour capitale, tous promirent leur concours et le passage. «

L’auteur dénonce plaisamment le cas de ces historiens qui, mettant en pratique le proverbe : Tout chemin mène à Rome, ont eux-mêmes, de leur cabinet de travail et sans jamais avoir foulé un pays d’Alpe, tracé sentencieusement son chemin à Hannibal. N’ayant pas réussi à retrouver la rivière appelée « cyapokr » par Polybe, ils en imputent la faute au texte même : Scoras, c’est une erreur, écrivent-ils, c’est Isaras (l’Isère) que Polybe aura voulu mettre.

Or, la grande affaire était surtout de retrouver ce Scoras, mais de façon honnête et sans accuser les textes. Et ce Scoras, si déconcertant, M. Louis Montlahuc a fini par le découvrir. Fils des monts de la Drôme, c’est l’Aygues, dont la dénomination ancienne transparaît clairement dans l’Esclate, une des branches mères de la rivière de Nyons. Et voilà fixé pour toujours, ce semble, un des points de l’histoire les plus débattus, les plus décourageants. Mais on en glosera encore….

(1) Les sierras.

(2) 8820 hectares

(3) Au temps d’Annibal, cette capitale était plutôt Luc.

L’œuvre de civilisation dans la montagne fut hélas souvent, trop souvent, l’œuvre de destruction. Qui croirait à voir le Diois si nu, si pierreux, si ardent, si fauve, qu’il fut jadis noir de forêts ? Presque partout le bois y effaçait la roche, noyant d’un vert implacable plis, replis et vallons. Des cimes que nous voyons chauves, aucune qui ne fût magnifiquement encapuchonnée. D’ailleurs, à tout prendre, la Gaule n’était-elle pas, comme sont encore des parties de l’Afrique et de l’Amérique, une mer d’ombre épaisse et sauvage, une mer dans laquelle l’étranger ne se risquait qu’en tremblant et cuirassé du triple airain du poète? A l’imitation de leur sol, les gaulois étaient chevelus comme aucuns barbares. Mais si les cheveux repoussent, les forêts ne reviennent pas, et il semble que ce siècle ait entrepris de pousser à bout hommes, animaux et choses.

Seul alors peut-être parmi les fleuves de notre patrie, le Rhône présentait une voie commerciale, active, battue de Phéniciens ou de Massiliotes, et les emporium du Rhône dataient-ils même de toute antiquité. Partout ailleurs, les vieux, les durs légionnaires sentaient leur cœur chavirer à pénétrer dans celte Hercynie. Les Voconces, sans grands besoins, ayant herbage dans les bas-fonds et glandage sur les coteaux, menant une vie simple et de tout point conforme à la nature du lieu, firent peu de mal à la forêt, protégée d’ailleurs par une multitude de divinités topiques, par les croyances touchantes aux esprits de l’arbre et de la source. Ils étaient surtout pasteurs, chasseurs et pêcheurs, et s’ils se livraient à des échanges avec les trafiquants du Rhône ou avec leurs voisins de la haute montagne, c’était occasionnellement et relativement à un petit nombre d’objets. Les mœurs d’un peuple, sans commerce et sans relations extérieures, ne s’altèrent pas. Elles restent à peu près immuables.

Un fait digne de remarque dans l’antiquité, c’est l’amélioration sociale résultant de leurs défaites chez la plupart des nations vaincues. Avec les Romains, maîtres de la Gaule, les conditions de la vie devaient changer fatalement dans cette vaste contrée. Nos ancêtres, vaincus des premiers, furent des premiers aussi à recueillir ces avantages moraux. Sans perdre leur originalité, leur vieux fond celto-ligurien, ni cette humeur grivoise dont nos Diois actuels semblent avoir hérité, ils subirent l’impulsion latine, ils adoucirent leurs façons barbares, prirent goût au bien-être et aux choses de la civilisation. Une grande route établie le long de la vallée unit les villes principales d’Augusta (Aouste), Darentiaca (Saillans), Dea (Die) et Luco (Luc) avec Valentia et Vienna d’une part, et de l’autre avec Milan et les Alpes par le col de Cabre (Gaura Mons) et le mont Genèvre (Matrona Mons). En peu de temps, la population doubla, et alors commencèrent, contre ces drus ombrages dont les légions s’effrayaient jadis, des violences constantes, terribles, administratives en quelque sorte. Sur ces terres nouvelles où les émigrants succédaient aux émigrants, il fallait s’établir et vivre, et on ne le pouvait qu’en repoussant au fur et à mesure la forêt partout maîtresse. Bientôt, l’on vit les cultures assiéger les coteaux et verdoyer la vigne sur toute pente bien orientée. Le blé et le seigle frissonnaient autour des villes et des villages.

Pourtant, la part de l’ombre était encore belle au Moyen âge. Elle couvrait toute cime un peu fière, elle cernait d’une solitude immense l’abbaye, parfois aussi le château fort et le village. Cela gênait. Pour faciliter leurs opérations, catholiques et protestants, durant les guerres religieuses, brûlèrent des milliers et des milliers d’hectares. De nos jours, par leurs chèvres impatientes, à la dent jamais lasse, par leurs troupeaux bêlants, par la mise en coupe réglée du noyer et du chêne, les paysans ont consommé la ruine de l’arbre. Et la ruine de l’arbre, c’est la ruine de la montagne, c’est la mort de l’oiseau, c’est le soleil qui fane toute culture, c’est la font qui se ferme, c’est la désolation, c’est l’exode de la vie.

Sur certains points, le Diois, fait de schistes sans consistance, qui n’ont, pour les retenir, ni gazon, ni plantes, ni arbres, se disloque tout-à-coup sous les orages diluviens, et dégringole et saute pêle-mêle avec le flot gris de ses torrents, jusqu’au Rhône, jusqu’à la mer. Sur d’autres points, ce sont des canonnades ou avalanches de pierres : un bloc roule qui en entraîne un autre, et les rocs, comme mus par une puissance diabolique, bondissent et pétaradent avec un bruit terrible, arrachant avec eux et entraînant dans la plaine une bande de l’épiderme du mont.

Qui ne voit dans ces phénomènes, les représailles de la nature? Qui ne sent, dans le précaire équilibre de certaines roches, le châtiment des méfaits humains? Le berger qui passe au pied de ces escarpements branlants, arrête sa chanson et se hâte. Quand il est hors d’atteinte, il se retourne et jette une injure à l’impassible mont qui l’a épargné. Les Italiens ont un joli mot pour peindre ce sentiment-là : » Le péril passé, disent-ils, on se moque du saint. «

Qu’était la Drôme de l’ancien Diois magnifiquement vêtu de forêts ? On la suscite sans peine. Quoique capricieuse déjà et sujette à des colères, elle versait au Rhône un flot plus abondant et surtout plus égal qu’aujourd’hui. Elle avait un lit moins large et mieux rempli et elle ne se traînait pas, comme nous la voyons les étés, parmi des blancheurs réverbérantes de grèves, maigre, usée, folle, esquivant à grand’peine la traîtrise des graviers. C’était une assez gaillarde commère ayant ses lunes certes, mais serviable et d’humeur suffisamment égale. Sa vivacité même tournait au profit de son entourage.

Lâchons le mot : la Drôme portait bateau au temps des Voconces et bien avant dans le Moyen âge. Et tant pis pour l’épigraphie qui n’a point encore exhumé la bienheureuse pierre probante. C’est assez de son affirmation catégorique en ce qui concerne les deux cours d’eau voisins de l’Ardèche et de l’Ouvèze pour nous permettre d’affirmer aussi par simple comparaison. Attribuer le caractère de navigabilité à ces deux rivières, et le refuser à la Drôme, cela ne paraît pas possible et la plus superficielle observation s’y refuse. En effet, le superbe torrent Gavoit, à peine aussi long que le nôtre, dans une conque à peine supérieure, offre une pente autrement considérable, ce qui n’est pas pour faciliter la batellerie ; de plus, cette pente tortueuse à l’extrême se répartit de façon fort inégale. Quant au « rieu » des Baronnies, qui ne draine qu’un fort étroit bassin, ce serait un très pauvre sire, s’il n’avait le bon esprit de tomber à point dans la Sorgues, attachant ainsi sa maigre fortune à l’urne immortelle de Vaucluse. Enfin, dans un acte de 1450, le Dauphin Louis (depuis Louis XI) dit que la Drôme étant navigable, lui appartient comme seigneur supérieur et comte de Valentinois et de Diois et nullement à autre part, ce qui est un droit de régalle.

Ainsi, nos ancêtres descendaient la Drôme dans des barques plates à faible tirant d’eau, de Die au moins jusqu’au Rhône. ‘Les routes, avant la grande voie romaine de Valence au col de Cabre, n’existaient pas, à peine des sentiers ou mieux des frayés, c’est-à-dire de dangereux chemins créés seulement par l’habitude qu’on avait à y passer, et non par le travail de l’homme. De tels chemins sont fréquents encore dans nos montagnes où l’on utilise même, pour se rendre d’un village à un autre, le lit desséché d’un torrent, le fond d’un ravin. Les raccourcis, les accronches, joignant les lacets des grandes routes, ne sont autres le plus souvent que des voies anciennes.

Par exemple, quand ils voulaient revenir chez eux, les bateliers de la Drôme devaient sans doute se transformer en muletiers, la rivière étant trop rapide pour pouvoir être utilisée à la remonte.

Tout usé qu’il est, le Diois donne encore refuge à l’ours. Là, parmi les vestiges superbes de forêts millénaires, bois inaccessibles, brousses inconnues, rocs hirsutes, Martin vit son roman d’ermite. Le mal léché vaut mieux, cent fois, que sa réputation. L’homme, pour excuser son plaisir de détruire, à toujours dit du mal des bêtes, et dans les histoires d’ours on peut toujours être certain que c’est l’homme qui a le mauvais rôle. Il est des soirs où le bon lourdaud s’ennuie dans sa solitude. Que se passe-t-il alors dans son âme naïve et peu complexe ? Songe-t-il que l’homme, qu’il sait d’ailleurs méchant, pourrait se raccommoder avec lui, devenir son ami ? On le croirait. Martin, tout en flairant longuement sur l’opportunité de sa démarche, s’en vient parfois tout près d’un jasse(1) ou d’une grange et quête en se dandinant une démonstration amicale. Souvent c’est un coup de fusil qui répond… Et nous voulons que les bêtes nous aiment, qu’elles ne montrent jamais la griffe, leur naturel ! Une, deux, rarement trois peaux d’ours vendues chaque année, tel est le bilan de ces chasses absurdes. Et l’on pourrait prévoir le moment où le dernier représentant de la race plantigrade, où le dernier de ces bons ours aux rêves pacifiques, aux plaisirs simples, aux dandinements si expressifs, viendrait à disparaître, si l’administration forestière, avec une ténacité admirable et insuffisamment encouragée, ne s’apprêtait à rendre peu à peu notre Diois à son ancienne nature. Et ainsi les terres se recollent, les rochers se remettent, et la Drôme déjà quelque peu améliorée, n’a plus tant de délires et ne demande qu’à redevenir navigable. Nous ne verrons pas cela, mais nos arrières-neveux nous devront cet ombrage et le reste.

De part en part, on peut traverser le Diois en chemin de fer, la Drôme prêtant son val à la ligne de Livron à Briançon. La gare de Livron, mère d’un autre embranchement qu’elle envoie incontinent chercher sa vie dans l’Ardèche, au cœur du pays des châtaignes, à Privas, a ainsi son importance. De la sorte, Loriol, malgré l’avantage moderne de sa situation en plaine, n’a pu détrôner sa rivale, la petite cité huguenote, le cauchemar de Henri III.

La ligne de Livron à Briançon semble étroitement unie à notre torrent. Elle le remonte presque jusqu’à l’origine, elle en épouse tous les caprices est c’est à peine si elle consent à le perdre de vue dans les passages les plus difficiles. Sur le territoire de Beaurières, on pourrait croire que le double ruban d’acier, fidèle jusqu’au bout au ruban d’onde, va s’insinuer dans la gorge natale et transpercer l’Aup-Duffre afin de voir venir au monde la première font drômoise. Il n’en est rien pourtant. Les ingénieurs — à tort peut-être — préoccupés par la tradition, préférèrent le col de Cabre. C’est par là que la voie romaine descendait au pays des Tricoriens. Et la grande route actuelle suit dans ses grandes lignes le frayé romain.

Lentement, prudemment, dévotement, ce train d’alpe égrène ses stations, à raison d’une par vingt minutes. Vieux wagons courts et bas, qui geignent et qui tanguent à tout propos, vieille locomotive mastoque et asthmatique, c’est un matériel à la retraite, une théorie d’éclopés que l’on mène — tant qu’ils durent — à la promenade sur les voies peu battues des lignes stratégiques. Toutes les gares-bifurcation abritent de cette antiquaille. C’est sous les vastes toits en auvent de cambuses lépreuses et fuligineuses, de pauvres diables d’hospitalisés à l’air frileux et morne, à la robe passée et ridicule, qui essaient d’échapper aux regards aussi bien qu’à la corvée. Car si elle leur donne asile, la compagnie ne les ménage guère ces roulottes antiques, aïeules toussottantes de nos sleeping-cars. A elles, comme par une sorte de dérision, l’étrenne des voies nouvelles, les rampes dures, les chocs imprévus qui les font tressauter jusqu’au tréfonds de leur vieille âme de bois. Leur sort rappelle assez bien celui de ces lamentables mulets qu’on finit en montagne. Après vingt-cinq ou trente ans de bons et loyaux services, ils avaient bien acheté, ce semble, le droit aux travaux faciles, aux courtes besognes coupées de longs repos. Eh bien ! non, les pauvres bêtes, haut bâtées, — je l’ai vu au Glandaz — vont chercher tous les jours jusqu’à deux mille mètres et plus le fumier des transhumants pour le descendre dans les hameaux ou dans les fermes des bas-fonds. Pas de chemins, à peine des sentiers de chèvre, et des pentes terribles, hachées de ravins vertigineux. Que l’animal se brise, le paysan songe : petite perte. A la foire prochaine pour cinq ou six écus, il aura un autre mulet, une autre vieillesse à crucifier.

Foin des rapides de la grande ligne de Marseille, ces ouragans de fer lâchés à l’esbroufe dans l’allongement infini des paysages, et qui donne au voyageur la sensation d’une nature en démence furieuse, de sites pleins de rage qui vous sautent aux yeux ! Notre train est raisonnable, lui. Ces emballements ne sont plus de son âge, Aussi la garde-barrière l’espère tout bonnement sur sa chaise en tricotant ses bas. Puis elle rit et fait des signes quand il passe, car, toujours, quelque connaissance apparaît aux portières.

O ces stations du chemin de fer de Die — grains d’humanités poussés à l’aventure dans des lieux négligés et quasi sans âmes — stations seulettes et blanches qui étiquettent tel village introuvable, perdu à travers monts dans son innocence et sa sérénité ! On s’arrête. Une casquette impérative, brodée d’un P. L.M. d’or souligné par des feuilles de chêne, frémit, s’agite, va, vient le long du quai, tente de faire croire à l’assaut des voitures par une foule débordée. Un nom qu’on entend mal est jeté cinq ou six fois aux portières indifférentes. Et, si par hasard on se penche, on s’aperçoit qu’on vient de s’arrêter pour rien, si, pour cette casquette ! De foule point. La gare est vide. Hors les jours de foire, ou encore les jours de vogue, le train de Die ne chauffe guère que pour quelques voyageurs. Nos montagnards, tous assez drus pour rouler char ou charrette, boudent au chemin de fer. Ce luxe ne semble pas fait pour eux.

La région industrielle et commerçante de Crest mise à part, le Diois est par excellence la contrée des petites gens, des petits moyens. Il y a bien trace d’industrie ici et là, et la population largement dosée de protestants, est loin d’être inactive (elle est même fort ingénieuse), mais il n’y a nulle part l’un de ces ateliers, l’une de ces mines qui chiffrent par millions leurs affaires, qui drainent jusqu’à eux le sang jeune et la vie des campagnes. Au vestibule des monts, la vigne, qui sert à la fabrication d’une pétillante clairette et le mûrier qui, pendant quelques semaines, s’effeuillant jusqu’à sembler mort, vient compliquer la ferme d’une magnanerie, c’est-à-dire d’un atelier où l’on éduque le ver à soie, mais le pays n’en demeure pas moins pastoral dans la montagne et agricole dans la plaine.

Tous propriétaires ! N’est-ce pas l’idéal merveilleux à quoi tend l’effort humain dans ses manifestations multiples ? Eh bien, ce rêve, il est bien peu de Diois qui ne le réalisent. La terre est morcelée à l’infini. A chacun sa parcelle. A chacun l’âne ou le mulet pour le transport, le cochon noir et agile, vivant dehors et qu’on saigne à la Noël, la chèvre pour la tome ou le fromage, le mouton pour le commerce, et souvent la ruche d’abeilles. De tels pays sont-ils pauvres ? Oui, si l’on considère l’argent, le capital dans les applications effrénées de la vie courante. Non, si l’on s’arrête à l’idée simple du travail commandé par les milieux, par la nature. Les grandes villes, les villes riches, brassant l’or, fourmillent de sans-asile, de loqueteux, de faméliques, de gens qui brament leur misère et leur haine jusqu’à la mort. Au lieu que le pauvre est ici une très rare exception, s’il existe même. Si l’impôt n’était pas si dur, si la terre ne glissait pas trop souvent dans le torrent, si le fonctionnarisme n’était pas le prurit que chacun, complaisamment avive, le Diois, avec son existence peu chargée, n’abandonnerait point sa patrie. La restauration de la montagne fera-t-elle un jour ce miracle de retenir les populations chez elles ? ou bien, si elles s’essaiment, ne pourront-elles, par le souvenir, doux au cœur, des beautés abondantes de la terre natale, venir s’y reposer et mourir ?

A Gumiane, commune très reculée, au pied du mont Angèle, le paysan est comme partout dans le Diois sans grandes ressources, mais si la récolte est mauvaise, il trouve toujours de quoi se suffire avec son troupeau et ses noyers. A-t-il besoin de deux cents francs ? Il abat aussitôt un de ces arbres merveilleux, dont les dômes servaient autrefois de temples. Un gros propriétaire du pays s’étant avisé de laisser après lui une certaine rente pour les habitants les plus nécessiteux, jamais personne ne daigna se présenter à la Maison Commune pour faire l’office de pauvre. En désespoir de cause, le maire, afin d’employer la somme, dut imaginer des travaux locaux de terrassement et de canalisation. C’est là, si je ne me trompe, un trait bien vivant de la race dauphinoise, qui allie si bien la fierté et l’indépendance à toutes les vertus domestiques.

Pourquoi cette ligne ferrée à travers un pays si patriarcal ? Le paysan ne peut ou ne veut la faire vivre, et les beilles elles-mêmes, qui vont estiver sur les hauts plateaux du Grand-Veymont, du Glandaz et du Devoluy, trouvent avantage à économiser le transport, à faire bravement leurs étapes pulvérulentes par la grande route. Tout simplement pour une abstraction, la stratégie. Briançon, poste avancé vers l’Italie, se trouve de la sorte relié avec la vallée du Rhône. Et la ligne est si résolument stratégique, elle est si négligente de la moindre affaire qu’elle n’a même pas songé à exploiter les beautés naturelles, en grand nombre, dont s’adorne la région. Une Drôme illimitée et torride en amont de Livron, une Drôme modeste, mais d’onde certaine devant Die, une Drôme toute frétillante et menue, avec ici et là un joli village étranglé dans des gorges, des ruines fières, des schistes et des marnes inertes, et la vision rapide de deux ou trois belles cimes, c’est tout ce que le train de Die sait nous montrer. Les gorges, les cascades, les forêts, les portes naturelles, les gouffres, les falaises, ni le chemin de fer, ni personne n’y songe. En revanche, les salles d’attente des gares de Livron, de Crest et de Die affichent des Veniseries glauques, des sites algériens d’un rugissant vermillon, des thermes omnicolores. Comme si les braves gens de la montagne songeaient à ces douceurs si compliquées, si loin, si chères !

A rebours de l’Isère et des Hautes-Alpes, que déjà de grands hôtels outragent et avec eux les indicateurs de panoramas, et toutes les tolérances intolérables du snobisme voyageur et gourmé, le Diois demeure passablement farouche et fermé. C’est un pays qui n’est pas dans le mouvement. Il garde et gardera sans doute longtemps encore la sincérité de ses horizons et la probité de ses auberges.

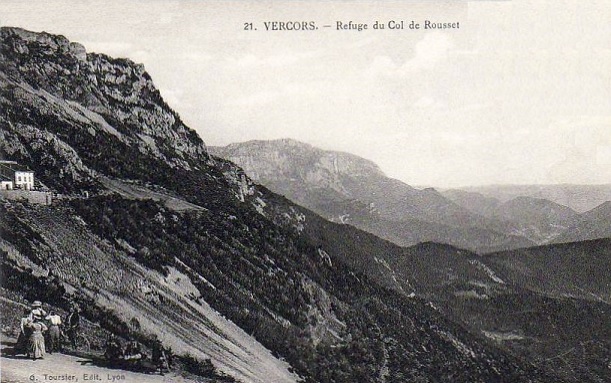

L’arrondissement de Die, tel que l’ont taillé les hommes de 1790, représente aujourd’hui plus et moins que l’ancien Diois. Plus, puisqu’il a gagné la région qui s’étend de Saillans à Loriol et à Livron, moins, puisqu’il a perdu le Trièves, portion de l’Isère actuelle. L’ancien Diois des évêques, fort de deux cent dix paroisses, était donc moins accessible, mieux clos, plus entièrement montagneux que de nos jours. Il ne voyait pas finir sa rivière. Il est vrai que la perte de la rivière dans le Rhône ne lui appartient pas non plus aujourd’hui, mais des collines d’Allex ou de Grâne on voit cette fin peu glorieuse parmi les grèves de la plaine ensoleillée. A Livron et à Loriol, l’olivier, troupeau gris et charmant, escaladait, avant le funeste hiver de 1709, les collines tournées au midi. C’est dire combien la température est magnifique à ce point de jonction de la Drôme. Sans le mistral, il n’y aurait pas d’hiver. Le mûrier a remplacé l’olivier presque partout et il monte facilement jusqu’à Luc. Les deux tiers de la vallée appartiennent donc encore à un climat fort tempéré. Mais le déboisement d’une part, d’une autre la situation particulière des lieux, déterminent au sein de la montagne parfois des chaleurs excessives, inconnues même à la claire plaine du Rhône. Le val de Die, notamment, encaisse si bien les rayons solaires, qu’on a vu souvent le thermomètre y dépasser 400, jours torrides, suivis d’ailleurs par la traîtrise des nuits fraîches, et quasiment froides. Lus-la-Croix-Haute est un sanatorium d’air pur, d’air balsamique, à deux pas des neiges persistantes, tandis que Glandage, Grimone, Toussières, Ambel, le col du Rousset sont des Sibéries, Le vent lombard amène dans le pays les pluies aveuglantes qui en un quart d’heure font d’un ravin une avalanche d’eau et du torrent un déluge. A peu près partout, le ciel est d’une sérénité toute méridionale.

(1) Gîte de la montagne, bergerie.

III

LA DRÔME DANS SA ZONE DE FORMATION. LA BATIE-DES-FONTS.

LES FONTS DE LA DRÔME. LES PREMIERS AFFLUENTS.

» La Drôme prend sa source dans la cave d’un curé. » C’est ce qu’on vous dira partout, à Valence, à Livron, à Crest, à Die, à Luc, à Beaurières. Mais bien peu de gens ont songé jusqu’ici à aller vérifier sur place cette origine édifiante.

A la vérité, peu de paysages ont l’air aussi bibliques, aussi austères, que ce cirque de l’Aup-Duffre où notre rivière voit le jour. On dirait un coin de ces déserts où la foi protestante persécutée aimait à s’exalter, où les ministres hâves et meurtris rassemblaient les ouailles échappées aux dragonnades. L’Aup-Duffre et non pas le Laup-Duffre comme on a l’habitude de l’écrire, (Aup étant la forme patoise du mot Alpe), décrit un vaste arc de cercle tourné vers la Drôme et dont les crêtes servent de limites entre notre département et celui des Hautes-Alpes. La plus haute côte dans la Drôme est de 1759 mètres, la montagne d’où sortent les sources n’en compte que 1646.

Il faut, si l’on veut de Beaurières gagner les sources de la Drôme, deux heures de voiture environ. J’ai accompli ce voyage et j’oserai en raconter tout bonnement les péripéties. Si des souvenirs trop personnels — pour lesquels je m’excuse d’avance — viennent à se glisser sous ma plume, le lecteur n’y voudra voir que l’intention de paraître moins affecté, et partant plus fidèle et plus sincère.

Partis de Beaurières une après-midi de septembre, dans une jardinière attelée d’un bon cheval, nous avons gagné Valdrôme en une heure à peine. Dix kilomètres environ séparent ces deux localités.

Cette gorge natale de la Drôme, qui s’ouvre en face de la grande route de Die à Sisteron, au confluent du Maravel, est tantôt pressée d’âpres falaises d’où sautent parfois, après les orages, des cascades tonnantes, tantôt bordée de hautes montagnes auxquelles le reboisement récent prête l’allure d’un vignoble prodigieux. Point d’habitations sur ce chemin, mais nous passons non loin des Prés, assis, en effet, sur le velours d’un herbage, et l’on nous montre, hissés sur d’effroyables rochers, des hameaux : Artamare, Chouet, Prachaton. Mais notre œil s’ingénie vainement à découvrir comment ces nids d’aigle peuvent communiquer avec leurs chefs-lieux. A un endroit, des treuils à demi ensevelis, des échafaudages brisés, des monte-charges brisés, des wagonnets fracassés, abandonnés, les roues en l’air. C’est, nous dit le conducteur, une mine de calamine qui a mal tourné. Déjà ce gigantesque appareil de travail n’est plus qu’un squelette et la forêt l’attaque. Si l’homme ne revient bien vite, la nature effacera tout.

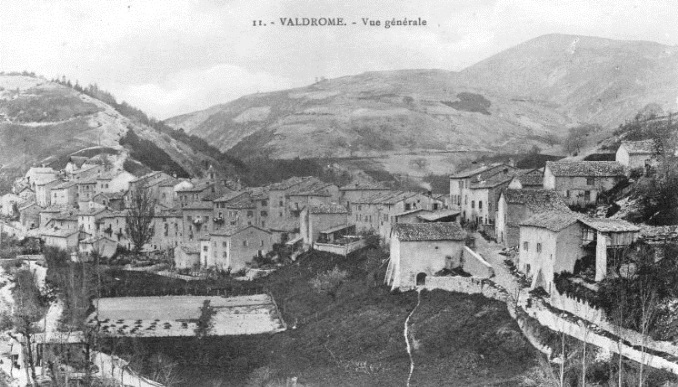

Enfin nous abordons le frais bassin de Valdrôme où s’épanouissent en une sorte d’éventail sept vallons animés chacun de l’ondulation souple d’un rieu murmurant. Nous constatons que le plus vif de ces rieux n’est pas la Drôme, ni le plus joli, c’est le ruisseau du col de Rossas.

Valdrôme n’est en somme qu’un site. Rien à y voir que des ruisseaux bordés de peupliers et de saules. Le château de Vaugelas, qu’on nous signale en passant, n’est lui-même qu’une jolie maison de campagne au milieu des prairies.

Aussi nous repartons. C’est un bien mauvais chemin que celui de la Bâtie-des-Fonts, où nous devons nous rendre. Il est presque neuf pourtant, mais les ravins raturent tout ici. Avec une malignité désespérante ils défont, ils détruisent. Çà et là des noyers, des brousses essaient de rendre notre ascension moins dure, moins maussade. Combien dans cet accul de monts, j’y songe, ces bonnes divinités qui prirent jadis soin du vieux Vocontium et dont le brillant épigraphiste Florian Vallentin nous restitua quelques unes des figures galantes, devaient être heureuses ! Longtemps elles durent échapper au christianisme. A l’abri de leurs montagnes, drapées d’impénétrables sylves, qui aurait découvert de la grande route de Vienne à Milan par le mont Gaura ces génies élémentaires, si paisibles, attachés suivant leur nature à un arbre ou à une fontaine ? Les premiers évêques de Die eurent sans doute beaucoup de mal pour arracher du cœur de ces montagnards leurs croyances ingénues.

La Bâtie-des-Fonts ! Une quinzaine de bâtisses cousues à la montagne. Nous descendons de voiture sur une sorte de placette qui doit servir d’aire banale. Je m’adresse, ne voyant nulle enseigne, nulle branche de pin, à la première maison venue.

— Où est l’auberge ?

Je vois venir un long et robuste prêtre.

— Monsieur, c’est chez moi Je passe premier, et si vous voulez bien me suivre

Je pourrais bien vivre cent ans que jamais je n’oublierais cet homme, ni son mot. L’auberge, c’est chez moi ! parole patriarcale dont l’Orient seul est encore capable aujourd’hui.

Nous suivons le prêtre, et entrons derrière lui dans le presbytère. Mais à peine sommes-nous assis que la moitié du village, capable de boire, entre aussi à son tour et sans façon tous ces gens-là prennent des chaises et s’installent autour d’une vaste table. Alors je compris mieux encore la phrase touchante du prêtre. Il était le seul homme de la commune à avoir du vin blanc, et naturellement, en bon pasteur, il le versait à ses ouailles !

— Il y a longtemps que vous êtes curé de la Bâtie ?

— Quatre ans. La commune était sans desservant depuis deux années. Aucun prêtre ne voulait y venir. Moi, j’ai accepté. On est aussi bien ici qu’ailleurs. Puis les protestants, — quel dommage ! tous de braves gens, ma foi. — grouillent dans cette haute Drôme, et la commune de la Bâtie ainsi abandonnée à elle-même courait grande chance de devenir huguenote. On a vu maint villages gagnés de la sorte à la confession de Genève. Et ici cela se serait passé comme ailleurs, sans bruit. Un beau jour Monseigneur aurait appris la chose, mais trop tard. Mais, j’y pense, ce n’est sans doute pas pour un aussi pauvre bonhomme que moi que vous êtes monté jusqu’à la Bâtie, et si je connaissais le but de votre visite, peut-être pourrais-je vous être utile

— Nous sommes venus voir les sources de la Drôme.

— Je m’en doutais un peu. Et naturellement on vous a dit que la Drôme sortait de ma cave. Hélas, je n’ai même pas de cave, et au surplus une telle source me serait bien utile pour allonger mon vin.

Et mon interlocuteur achève sa phrase par un gros rire et porte notre santé.

— Sortons, voulez-vous, nous visiterons l’église, et je vous montrerai la véritable font drômoise.

Ce disant nous traversons une venelle et nous pénétrons dans une grange qui, à l’extérieur ne diffère nullement des autres, mais qui à l’intérieur soigneusement blanchi à la chaux, représente de son mieux la paroisse de la Bâtie. La porte à peine poussée, un reptile court à travers bancs, puis s’élance vers le maître-autel. Mais d’un bond extravagant le prêtre atteint la bête et l’écrase net d’un coup de talon.

— Du serpent (1), voyez-vous, dit-il, en l’examinant.

— Une couleuvre, rectifie un paysan qui nous a accompagnés.

— En tout cas, c’est un fidèle que je ne saurais tolérer dans mon église.

Pauvre église ! sans clocher, sans vitraux, où l’hiver la neige entre, et aussi parfois les oiseaux du ciel chassés par les autans, où pénètre le démon lui-même sous la forme rampante et hideuse du serpent ! Pauvre paroisse de primitifs sans autres ressources que leur foi, et dont le casuel de toute l’année ne pourrait payer une soutane neuve ! M. l’abbé Nicolas, en sortant, nous montre l’endroit où était l’ancien presbytère de la Bâtie. C’est à côté de ce presbytère sous un jardinet que la Drôme prend sa source et se divise en trois branches. Il y a environ quarante ans on tenta de faire fluer une fontaine, mais on ne le put à cause du niveau trop bas, et l’on se contenta de creuser un canal qui contourne la cure actuelle et une maison voisine. C’est tout près de ce dernier bâtiment (je reproduis les indications du prêtre) que flue la première branche de la source drômoise. Là on avait placé vers 1859, des pierres avec cette inscription :

M. L. P.

FERLAY

N. D. L.

S. DROME.

ce qui veut dire : M. le Préfet Ferlay. Nom de la source : Drôme. Mais ces pierres ont été enlevées et placées maladroitement au-dessus d’une fontaine voisine qui n’a rien de commun avec la Drôme.

La seconde branche sort d’une vieille muraille contre laquelle l’ancienne cure était adossée. Elle va bientôt rejoindre l’autre et les deux réunies vont se jeter dans l’écluse de l’ancien moulin.

La troisième branche coule non loin de là, traverse des jardins par un conduit et gagne le torrent de Fontsole au N.-O. du village, près de la route de Valdrôme. Cette source qui fournit la meilleure eau du pays a été baptisée la Misère. De nombreux torrents d’occasion, dont deux descendus du hameau de Chamel (1259 m.) [Commune de la Bâtie] sous les noms de Fontsole et de des Préaux grossissent la Drôme en temps de pluie. Le Freyssinet, le Villard et le Clos-long sont les trois principaux ruisseaux dont elle s’alimente avant de se doubler à Valdrôme par la jonction du courant venu du col de Rossas.

— En somme, dit gaiement le prêtre, nous sommes ici au biberon de la Drôme. L’altitude est 1023 mètres, notre rivière sur un parcours de 111 kilomètres descend donc une pente totale de 925 mètres quand elle atteint le Rhône.

N’ayant plus rien à faire à la Bâtie-des-Fonts, la bien nommée, nous remercions chaleureusement le digne abbé Nicolas et nous regagnons Beaurières. La nuit est complète quand la jardinière nous dépose à notre auberge et la course à été longue. Mais du moins nous voilà un peu mieux renseignés que cet excellent La Vallée, un géographe du XIXe siècle, qui place les sources de notre rivière dans les montagnes de Gap et dit que comme ses voisines, l’Isère et la Durance, elle est fort dangereuse lors de la fonte des neiges ! L’Aup-Duffre cuirassé de glaciers ! C’est cela qui nous rendrait fiers nous autres Drômois. Pardonnons à La Vallée II n’écrit guère que cent ans après Boileau, l’homme qui fait » naître le Rhin au pied du mont Adule entre mille roseaux, » et admirons l’impudence superbe de la Géographie au Grand Siècle.

(1) On désigne plus particulièrement dans la Drôme sous le nom de serpent, le reptile venimeux.

IV

LE CIRQUE DE BEAURIÈRES ET LE COL DE CABRES. — LE TORRENT DE MARAVEL ET LE VAL-THORANNE. —

LE NOM DE LA DRÔME. — LES LACS ET LE CLAPS DE LUC. — LE BOURG DE LUC-EN-DIOIS.

En ce cirque de Beaurières, tout comme dans la cachette de l’Aup-Duffre que nous venons d’explorer, et où, pouponne, vagit la Drôme, on peut se croire au bout du monde. Il semble qu’il n’y ait rien au-delà de cet horizon louche de schistes, de cette nature dévastée, glissante et comme en dissolution. Mais, au lieu que l’Aup-Duffre, rapiécé çà et là de jaune et de vert, et çà et là ombré du duvet des pacages, ne déplaisait point trop, les monts qui étreignent Beaurières ne sont qu’une plaie. Ils évoquent pour l’imagination ces contrées vacantes de l’Afrique, où les dunes souveraines défient l’aventure des hommes.

Eh quoi, c’est là ce fameux mont Gaura des vieux itinéraires ? — Oui. Mais ce mont Gaura, les anciens ne le reconnaîtraient plus aujourd’hui. Il est débaptisé d’ailleurs. Il s’appelle tout bonnement le mont des chèvres (1), ne justifiant que trop sa dépréciation morale et sa ruine physique. Bientôt, les chèvres elles-mêmes, lasses d’y user leurs lèvres sur des schistes inertes, n’en voudront plus.

Donc, tout l’intérêt du paysage consiste, si j’ose le dire, dans sa désolation. Elle est surprenante, infinie. Sur ces masses noirâtres, sur ces résidus d’enfer que ne perce même pas le squelette de la montagne, ni herbe, ni mousse, ni buisson, ni arbre, ni champ, ni grange. Avec la personnalité du val drômois, qui, sinon géographiquement, du moins conventionnellement s’abolit au sein de cette sinistre nature, la vie semble aussi vouloir renoncer. Au bas, pourtant, le village se défend de toutes ses cultures, comme de griffes, contre le schiste, contre la mort. Il est même quasiment gai avec ses jardinets, ses lambeaux de prairie, ses deux, ruisseaux vifs, le Maravel et la Choranne, ses quelques noyers, ses peupliers. Il a du reste, par tradition, son importance. C’est sur son territoire, au quartier dit des Tours, que se trouvait le chef-lieu du mandement féodal du Val-Thoranne, dont les Isoard d’Aix — un nom qui revient souvent dans les chroniques du vieux Diois —furent peut-être les premiers seigneurs. En outre, Beaurières a toujours été un relais, un gîte d’étapes. Naguère encore, le village était animé par le va et vient des rouliers et des courriers de poste. L’auberge était pleine de bruit et sous ses hangars se pressait le peloton fringant des bêtes de renfort : chevaux à forte encolure et à queue en chignon, mulets aux jambes lisses et à panse blanche. Tout cela est changé. Ce sont les locomotives qui s’arrêtent pour boire à Beaurières. Les mulets de fer, malgré leur prestance monstrueuse et leurs poumons ronflants, ont besoin de se reprendre ; ils ne pourraient sans cela se mesurer avec le géant de schiste. Cette ligne, dans sa structure saisissante, est toute la vie de cet humble village, sa distraction, son diorama éternel.

— Que de mal, me dit un pauvre fabricant de lavande, installé pittoresquement auprès de son alambic dans le lit du Maravel dont il parfume l’onde vive, que de mal, Monsieur, et que de sous ! et d’un geste peureux il me désigne la terrible montagne toute couturée, toute trouée, Pendant des années, plus de deux mille ouvriers ont trimé dans ces terres qui ne tiennent pas, et qui parfois glissaient tout à coup, brisaient les galeries et s’effondraient avec le bruit du tonnerre dans la vallée. Tous ces gens logeaient dans le village où nous ne sommes pas deux cents aujourd’hui. On commençait des tunnels qu’on laissait ensuite ; on déplaçait des plans entiers de montagne, et cela ne servait à rien. Puis, le poison des souterrains — le grisou — comme vous dites, s’en est mêlé ; il est mort toute une équipe. A ce qu’on dit, il y aurait la dedans du pétrole et du pétrole, mais cela ne profitera guère à nous autres.

Mon interlocuteur parle encore, qu’un sifflet pique l’air sec. C’est un train qui monte, et je m’amuse de voir peiner la longue bête noire sur cette pente redoutable, tant de fois consolidée et à peine sûre encore.

— Ah ! vous en avez pour un moment avant de le voir disparaître, reprend mon brave parfumeur.

Et en effet, une fois sur les flancs incertains de la montagne, le train n’avance qu’à regret. On dirait que les ponts, les encorbellements, les galeries sont pour lui des sujets de réflexions. Par moment, les souterrains sont si rapprochés que la tête et la queue du convoi semblent prises et qu’elles ne pourront plus se dégager. Enfin, à un dernier coup de sifflet qui traîne et désespérément se lamente, j’augure que le grand tunnel de Cabres ouvre sa gueule béante. Ayant engoulé mon train, il ne le rejettera plus que dans le bassin de la Durance, à la Baume-des-Arnauds, première station des Hautes-Alpes.

M. Ardouin-Dumazet, épris surtout de technique, et qui, dans les pages substantielles de son « Voyage en France » paraît diriger l’effort de sa pensée dans le sens d’une colossale enquête industrielle et commerciale, a consacré un de ses chapitres au chemin de fer du col de Cabres. Les schistes l’ont fort impressionné lui aussi, et il nous donne, tout en notant complaisamment les acrobaties vertigineuses de cette partie de la ligne de Livron à Briançon, un aperçu curieux sur la région si tourmentée de Beaurières. On lira cette relation avec plaisir. Si M. Ardouin-Dumazet est renseigné comme un rapport d’ingénieur, cela ne l’empêche pas d’être pittoresque et descriptif. Il a fort bien vécu ses trop rapides voyages.

Quelques chiffres. Le col de Cabres s’entaille à 1180 mètres. Le plus haut point de la ligne est à 890 mètres, soit environ 280 mètres au-dessous du col de la Croix-Haute, sur la ligne de Grenoble à Marseille. De Luc à la Baume-des-Arnauds, soit l’espace de 24 kilomètres, les tunnels, au nombre de dix-huit, représenteraient, mis bout à bout 8279 mètres. Le grand tunnel de Cabres à lui seul ravit à la lumière 3800 mètres de voie.

Le Maravel, qui symbolise aujourd’hui pour nous ce Val-Thoranne, dont il arrosait jadis le mandement, fort de quatre paroisses, peut être considéré comme la seconde branche mère de la Drôme. Avant d’atteindre Beaurières, il court, formé de trois ruisseaux : les Ayes, le Pontilier et les Ruis, dans une région agreste, dont les pics lèvent des têtes, trop souvent chenues, entre seize et dix-huit cents mètres. Il faut voir cette jolie combe. Elle semble faite pour reposer de Beaurières, pour dédommager la vue de ce paysage de cendres. En haut, le Pilhon ; à mi-côte, la Bâtie-Cremezin ; en bas, Fourcinet, et les trois villages fermés au reste de la terre par une de ces portes naturelles comme on n’en voit que dans la Drôme. Entre les blocs énormes que coiffent des chevelures éplorées de plantes grimpantes, le Maravel, fuyant rapide et clair, a peine à se livrer passage. Il y a quelques années, il fallait le sauter à la sauvage sur de grosses pierres roulées dans l’eau par les paysans. Maintenant, un arc très fruste, taillé dans le roc de gauche, permet l’accès du haut Val-Thoranne. Les ingénieurs, bien avisés, n’ont point gâté l’œuvre pittoresque de la nature.

La Bâtie-Cremezin, ce village fameux, parce que, depuis qu’il est érigé en commune, ses dix électeurs deviennent d’emblée conseillers municipaux, est à une demi-heure des Portes de Fourcinet. Mais que son chef-lieu cantonal, Luc, et que sa capitale, Die, se taisent. Au dernier recensement, la Bâtie leur a fait honte en gagnant quinze âmes et neuf électeurs. La commune compte dès lors 57 habitants, y compris la garnison d’un garde-champêtre.

Laissons le Maravel, qui avait si bien commencé, finir tristement en reflétant les schistes. Nous voilà revenus sur les bords de la Drôme. Mais, avant de reprendre le voyage en sa compagnie, je crois nécessaire d’ouvrir une parenthèse. Nous ne nous sommes pas inquiétés jusqu’ici du nom de notre rivière. Les savants épris de grec ont naturellement vu dans ce vocable sonore, qui tombe, semble-t-il, comme une masse, le qualificatif Spona, qui a fourni, suivant la remarque de M. de Coston, Dromo et Dromon ; mais il convient d’attribuer à cette eau bavarde une origine plus conforme à son caractère et à son milieu, et nous avons, pour nous la fournir, comme le veulent la plupart des érudits dauphinois, le très noble et très vénérable radical celtique dur ou dour. Près de quinze pour cent, des rivières françaises viennent de là. Cela étant, pourquoi la Drôme et non la Drome ? Pourquoi cet accent circonflexe sur une voyelle devenue longue par la grâce des bureaux parisiens ? Ausone, au IVe siècle, dit Druna ; le cartulaire de Cluny, au Xe, dit Droma; aux siècles suivants, Droma encore et Aqua Drome; au XVIe siècle, Deroume et Dromme. Enfin, nos paysans prononcent d’instinct et sans aucune gêne Dromme et même Dramme. Cela est bien fâcheux pour l’accent circonflexe, et certes, M. l’abbé Moutier a raison cent fois, qui propose d’en débâter notre rivière. Hélas ! contre l’étymologie, contre la prononciation traditionnelle, contre mes propres convictions, je le sens, je vais continuer lâchement à écrire Drôme.

On s’éloigne de Beaurières sans regret. A la longue, ce village, enseveli dans les plis de son linceul de cendre, désole le cœur, et son atmosphère oppressante vous communique le froid d’un tombeau. Pourtant, le Maravel bu, la Drôme n’en a pas fini avec les schistes, mais déjà les monts, mieux endentés de cols, mieux dessinés, offrent quelques perspectives riantes. Quant au fond même du val, il a totalement changé. Une vaste nappe d’eau miroitait ici, il y a à peine cent ans. Les géographies l’évaluent à environ trois cents hectares, mais en réalité elle était bien plus considérable. Il suffit, pour s’en convaincre, de considérer les terrains avoisinant la jonction du Maravel. Là, nous l’avons constaté, le roseau, comme au-dessus de Luc, prospère dans des creux et lève une moisson de glaives et de sceptres. Cette végétation, parmi les marnes détritiques, les schistes pulvérulents, peut sembler étrange, impossible même. Elle ne l’est plus en admettant l’hypothèse lacustre On peut donc, sans exagération, doubler l’amplitude de ce lac, qui, depuis le confluent du Rif de Miscon jusqu’à celui du Maravel, couvrait près de deux lieues de longueur et dont la largeur, très variable, allait de 3 ou 400 mètres jusqu’à une demi-lieue. Il n’en reste plus aujourd’hui que le souvenir, mais le sol, imparfaitement desséché, tout gonflé de sucs palustres, superbement dru d’ajoncs, de graminées dures, de fourrages dangereux, exhale la fièvre. Les campagnards ne l’habitent guère. Ils y viennent pour faucher le roseau, don éternel du marécage, et le travail fait, regagnent les hauts villages salubres de Charens, de Beaumont, de Lesches, de Miscon. De Beaurières à Luc, deux hameaux seulement coupent la solitude de la grande route : les Bouligons et les Côtes. Lesches-Beaumont est la seule gare qui dessert ce fond de lac.

Naturellement, l’immense conque ne s’est pas vidée toute seule. En écrivant ces lignes, j’ai précisément sous les yeux une estampe allemande de la fin du XVIIIe siècle représentant le grand lac de Luc (Ansicht des grossen Sees von Luc in der Dauphiné). On y découvre un charmant panorama d’eau et de montagne. Que pensez-vous de ces Allemands ainsi familiarisés avec notre Diois, et prenant la peine d’en dessiner les curiosités, à l’heure où les voyages constituaient une entreprise méritoire ? Songez en outre que le Diois, sans grande ville et sans grand commerce, et défendu par ses monts, ne sollicitait guère l’aventure. N’est-ce pas un sujet digne de réflexion, et n’y a-t-il pas là une preuve manifeste de cette soif de connaître, de se répandre, de vulgariser, de ce besoin d’expansion qui caractérisent la race ? L’image a dû être détachée d’un ouvrage sur le midi de la France. Elle est un peu naïve, sans doute fidèle, et, si l’on observe les détails, relevée d’une certaine grâce. Au premier plan , sur les vagues linéaments de la vallée commençante, des chevaux broutent une herbe fine; en face d’eux, des chasseurs, à l’affût dans les oseraies, tirent un gibier d’eau; au loin, sur la partie libre du lac, une grande barque paresse, portant deux personnages, enfin, comme horizon, une ceinture de croupes nues où trône la majesté d’un pic dans un collier de nuages.

» Ils avaient un volcan, et ils l’ont laissé s’éteindre » ! Si jamais cette boutade m’a semblé, par analogie, véridique et incisive, si jamais j’ai éprouvé le besoin cruel de la rajeunir, c’est bien en face de la pauvre conque vide où, au lieu de s’amortir dans son lac, la Drôme serpente aujourd’hui sans beauté et sans profit. » Ils avaient un lac, et ils l’ont vidé dans la campagne ! «

A l’aide de l’estampe allemande, c’est un plaisir pour moi que de susciter la vision ancienne, de faire revivre ce paysage aboli et d’en goûter la grâce rétrospective. Et cela me fait oublier les maudits chartreux de Durbon, par qui cette mauvaise action fut commise il y a quelque cent ans. Afin d’augmenter leur domaine (une grande partie de ce territoire leur appartenait), ils brisèrent le seul miroir de l’Alpe dioise. Quand il n’aurait servi qu’à régulariser, qu’à décanter la Drôme, le lac de Luc méritait d’être; Mais il était une harmonie et une beauté au sein de ces montagnes âpres. De plus, avec la science moderne qui multiplie, partout où elle le peut, les barrages, les réserves d’eau, il rendrait peut-être, à l’heure où nous écrivons, des services incalculables.

Voilà comment notre rivière a perdu son Léman. Chose étrange, c’est un cataclysme assez récent qui lui en avait fait don. En 1442, la montagne du Puey ou Pic de Luc, haute de plus de onze cents mètres, se fendit soudain, oscilla, et toute son immense couronne de rochers bondit dans la Drôme, s’y écrasant en deux masses distinctes, séparées entre elles par l’accident appelé Petit Lac. Ce fut si subit et si terrible qu’on n’entendit plus jamais parler de l’ancien Luc dont la forteresse féodale commandait ce point de la gorge. Même, certains auteurs, à peine convaincus de sa perte irrémédiable, s’attardent à chercher encore le vieux bourg. Sans doute, jamais pierre ne s’en dégagera. L’éboulement pèse de tout son poids formidable sur ce passé.

La Drôme, on le conçoit, irrésistiblement barrée dans sa course, affolée, et cherchant vainement à fuir, remonta vers sa source comme la rivière de l’Ecriture. En deux ou trois jours, elle fit un lac immense de la plaine supérieure; dans l’abîme, sans compter nombre de granges des mandements de Beaumont, de Lesches, de Miscon, disparut la paroisse de Rochebrianne. Heureusement, la plupart des habitants avaient pu fuir. S’étant adressés dans leur malheur au Dauphin (depuis Louis XI), le prince prescrivit au gouverneur de détaxer ces pauvres gens. La lettre de Louis que possèdent les Archives de l’Isère, a déjà été reproduite plusieurs fois, notamment par le chanoine Jules Chevalier, dans son très savant ouvrage sur l’Eglise et la ville de Die. J’en détache néanmoins le passage suivant pour donner une idée du style et des formes naïves de l’époque :

» L’umble suplication des manans et habitans des lieux de Luc, Miscon, St-Gasian, Lesches, Alpilon, Fornet, Montlor et Burières, avons reçue, contenant que huit ans a ou environ, il tumba une montagne auprès et audessoubs du chastel et ville dudit lieu de Luc, laquelle montagne a escouppé, retranché et empesché le cours de la rivière de Droume, que a présent y a ung grant lac qui contient plus d’une lieue de pays et dure depuis ledit lieu de Luc jusques au lieu de Rochebriane, lequel lac a noyé et dépéri les lieux, villages et habitations, terroirs, possessions, vignes et héritaiges desdits supplians tellement qu’ils n’ont à présent où ils puissent recueillir blé, vin, ne aultres choses de quoy ils puissent substanter leurs vies, ne de leurs mesnaiges et combien que pour la cause dessus dite, lesdits supplians soient tellement appauvris et diminués de leurs chevances que à peine ont-ils de quoy vivre et que grande partie d’entre eulx s’en sont allés demeurer aultre part et en aultres seigneuries … »

Le site créé par le Claps (c’est le nom de l’éboulement) est inimaginable. Les montagnes, dans un recul semi-circulaire, ont pris la forme saisissante d’un théâtre antique. Et devant ces gradins vides, éternellement un drame se joue, qui a pour personnages les bloc?, mis en scène par la catastrophe. Cela est risible et terrible. Ces blocs s’agitent, se traînent, courent, prennent toutes les attitudes du geste. Il en est de quatre-vingts pieds de haut qui s’apprêtent à maudire une foule prosternée, d’autres qui semblent pris de folie, d’autres ivres, qui titubent. Et l’œil, en présence de cette scène lunaire, dantesque, innommable, peut se croire mené par le cauchemar. Quand la Drôme est en belles eaux, quand, d’un bond, elle saute du plan du lac supérieur dans celui du petit lac, on a une fontaine de Vaucluse, et on croit entendre gronder et mugir ces fantômes de pierre.

Le Claps de Luc m’a laissé ainsi, outre le charme grandiose du site, l’impression poignante d’une fantastique, d’une irréelle féerie. Quel dommage — je ne saurais assez le dire — qu’à côté de cette merveille, le grand lac n’étale plus son azur !

Le chemin de fer et la route — c’est fort heureux — ont respecté le Claps. La route s’inscrit harmonieusement dans la courbe immense de la scène et de son large ruban blanc éployé, lui fait comme un couloir de dégagement. Quant au chemin de fer, il s’illustre, en vue de cette arène grandiose, d’un pont magnifique, fruste à souhait, et avec cela, élancé, aérien. Ce pont domine de près de cinquante mètres les bouilles tumultueuses et les ouïes effervescentes de la rivière courroucée. Le pont franchi, la voie glisse aussitôt dans le four d’un tunnel. Que les ingénieurs soient loués !

Le bourg de Luc-en-Diois, qui a ces belles choses à sa portée, n’en est pas plus fier. Il est calme, paisible, et ses habitants paraissent vivre dans une atmosphère de nonchaloir. C’est le village agricole par excellence, mollement couché le long de la grande route, l’espace d’un bon demi-kilomètre. Peu ou pas de venelles latérales. Tout le monde a vue sur la voie romaine. Il faut un peu de gloriole à ces vies simples, peu chargées. Jadis, le roulage empêchait la bourgade de sommeiller tout à fait. Aujourd’hui, elle sommeille tout de bon, n’ayant pas d’ouvrage à donner au chemin de fer.

A Luc, les gens sont aisés, les maisons propres, l’auberge excellente, les jeux de boules très en honneur. A ce prix, la commune consent à perdre quelques âmes à chaque recensement. – Le bourg du moyen âge, comme il a été dit plus haut,

dressait ses défenses à deux kilomètres en amont, en pleine gorge du Claps. Il y périt de maie mort en 1442. Le Luc celtique et le Luc romain, au contraire, s’étaient contentés fort bien de remplacement heureux et régulier sur lequel nous voyons le village actuel. Il y eut là, même avant Die, la capitale des Voconces du nord, la rivale de Vaison. Lors de la conquête romaine, Luc, bien loin de perdre avec ses vainqueurs, couronna son nom du titre de ville augustale, titre évident de la suprématie : Lucus colonia Augusia Vocontiorum. Cette belle fortune sombra tout à coup. En l’an 69, Vitellius, chef des armées de Germanie, trouvant le moment favorable pour renverser Othon, son compétiteur, envoya deux de ses lieutenants en Italie, l’un, Fabius Valens, par les Alpes Cottiennes, l’autre, Cécina, par les Alpes Pennines. Tacite nous a laissé une relation de cette marche de Valens à travers le pays des Voconces. Il nous raconte que, sous la rouge menace des torches crépitantes, chaque maison de Luc dut fournir au général une somme d’argent. Quand il n’estimait pas la rançon suffisante, il jetait ses soldats sur les femmes et les filles des habitants. Une grande partie de la population, quittant le municipe, témoin de tant de hontes, alla, dit-on, s’établir à Die et contribua ainsi à la prospérité grandissante de la ville. Luc, réduit en peu de temps au titre de simple mansio, c’est-à-dire de gîte d’étapes, ne devait jamais complètement réparer ses désastres, ni se refaire de grandes annales.

Les gens de Luc savent-ils qu’ils boivent l’eau d’une fontaine singulière, dont un sarcophage, contemporain des divins empereurs, forme le bassin ? Quelles amères réflexions pour le passant, et quel torrent d’ironie pour un parisien, que ce sépulcre dont, parfois, des fillettes, juchées sur de grosses pierres, boivent à même l’eau parfaitement limpide et assurément délicieuse ! Voilà une destination que les Romains n’avaient pas prévue ! Ce monument funéraire, vénérable de dix-huit siècles, peut-être aussi vieux que le brillant Trogue-Pompée dont la famille était originaire de Luc, a sans doute, employé de la sorte, évité de périr. Il est, pour la jolie bourgade, un brevet d’innocence et d’esprit pratique charmants.

De nombreux débris anciens doivent joncher le sous-sol de Luc. Jusqu’à ce jour, on y a fait assez peu de découvertes, mais elles sont capitales. M. Camille Jullian n’hésite pas à faire figurer dans son ouvrage Gallia ce fameux tombeau représentant un cavalier armé, et dont une épitaphe souligne l’image de pierre. Il s’agit du légionnaire Caius Marius, de la tribu Voltinia, natif de Luc. Enfin, je ne puis passer sous silence l’admirable mosaïque, œuvre de l’architecte romain Quintus Amiteius, découverte par M. Nal, et offerte en 1892 au musée de Valence, où elle est en bonne place, pour l’honneur de notre Drôme.

(1) C’est ce que signifie le col de Cabres. — Cabre, chèvre en patois.

V

DE LUC A DIE. — LA PREMIÈRE PLAINE DE LA DRÔME : VIGNES, NOYERS, MURIERS. — LES AFFLUENTS. LA BÉOUX, LE BEZ. SES MONTAGNES, SES VALLÉES, SES MYSTÈRES, (COMBEAUX, ÂRCHIANNE, CHATILLON, MENGLON, MENGLON, LE VALCROISSANT, LA MEYROSSE.

Enfin paraît la vigne. Comme cela prête des moyens à une contrée ! comme un horizon, grâce aux pampres verts, prend tout de suite air de gaîté et d’abondance ! A la voir seulement, il semble qu’on respire une haleine plus clémente, qu’une intimité fraternelle vous rapproche des êtres et des choses. La vigne réchauffe d’humanité le site le plus grave et le plus sauvage, elle marie les terres arides à des idées confuses de bien-être et de belle humeur. Ici, elle ne constitue pas naturellement la richesse comme dans certaines provinces, car elle ne saurait être la culture essentielle, mais soit qu’elle tapisse le plafond du val, soit qu’elle ébouriffe d’un vert vigoureux les. rudes pentes de la montagne, elle est l’objet des mêmes soins jaloux ; quelques bouteilles de vin paillet chambrées au nord de la grange, avec cela le paysan accepte de bonne grâce ses misères éventuelles.

Saluons donc le clocher de Luc, pourtant débile et nu. Il annonce la vigne et il chante avec la voix fluette de son humble cloche l’hymne du Diois Heureux, l’hymne sensuel de la douce clairette. Ce Diois Heureux, d’ailleurs, est encore plus que libéralement Pétré, mais le malin montagnard en tire même avantage. Sans les innombrables murs en pierres sèches que l’on voit de toutes parts, il n’y aurait sur les pentes trop rapides de la montagne ni de ces charmants étages de culture, ni de ces agrestes jardins suspendus. Puis, le pays s’amende tous les jours et peu à peu ses plaies se ferment grâce au reboisement. Un troupeau magnifiques de hêtres, de sapins, de pins, d’épicéas, a escaladé les croupes voisines de Luc : monts de Cerne, de Clamontard, d’Aucelon. On rend à la chèvre inique la vie de plus en plus difficile. Le rendement en fromages sera moins grand, mais il sera compensé par un rendement inappréciable en fraîcheur, en beauté. De l’horrible mort sylvestre dont l’homme l’avait frappée, n’est-il pas merveilleux que l’homme, par le bénéfice de la sagesse et de la science, ressuscite une terre à la vie, lui redonne ses décors naturels, la fasse remonter dans les siècles ?

Mais en piquant un ciel plus bleu, le clocher de Luc donne aussi le branle à une végétation plus franchement méridionale. Les granges, les fermes isolées se multiplient et dans la plaine, presque toutes se doublent d’une magnanerie. Aux dômes d’or brun de leurs paillers, dont le nombre, suivant un dicton, représente autant de centaines d’écus de rentes et gonfle d’orgueil le cœur de l’ancien, on reconnaît des situations à l’aise. Dans les bas-fonds, de petits mûriers, dans la joie de se poursuivre le long des héritages, rient à feuilles déployées dans la lumière d’un soleil déjà provençal. Pruniers, poiriers, pommiers, amandiers, châtaigniers, noyers, s’équilibrent tant bien que mal sur les pentes, en éteignent de touches pâles et discrètes tantôt l’ocre féroce, tantôt le gris livide. Les noyers surtout intéressent. Cet arbre harmonieux donne au Dauphiné une partie de ses grâces et l’on peut dire qu’il tient à sa physionomie. Malheureusement il tire l’œil, il est trop puissant, trop beau, trop généreux, et un quatre-vingt-treize mercantile médite d’en découronner nos Alpes. L’instituteur qui est presque toujours le camarade et souvent le conseiller du paysan dans nos villages, ne pourrait-il, par la persuasion, faire entrer l’amour de l’arbre dans les mœurs ? C’est par l’humble fonctionnaire des campagnes que l’idée récente de la protection des sites a quelque chance de réussir. Mais il y a mieux qu’un intérêt d’agrément en cette affaire, il y a une raison de bien-être et d’existence même pour le montagnard. Ce que, dans le Diois en particulier, l’abatage Systématique des noyers a ruiné de gens et provoqué d’exodes est inimaginable. L’instituteur le moins sagace aurait là une bien intéressante leçon de choses à enseigner. Il serait une force à opposer au vandalisme de ces exécuteurs qui, courant la montagne, marquent partout des victimes pour leurs sacrifices barbares.

De seuil en seuil, nous voilà bellement descendus de près de cinq cents mètres depuis La Bâtie des Fonts. C’est dix fois la hauteur de la fière tour de Crest, près de vingt fois celle des Jumeaux, ces deux personnages formidables de la scène du Claps, que j’ai cités plus haut sans les nommer. Et nous n’avons guère parcouru que 33 kilomètres. D’autre part, supposons un instant le Rhône de Loriol coulant sous Luc. Nous ne le verrions pas à plus de quatre cents mètres au-dessous de nous, abîme, certes, des plus honorables, envisagé de la sorte, mais assez lent affaissement en somme s’il s’agit de l’incliner sur soixante dix huit kilomètres. Telle est, en effet, la distance qui sépare Luc du confluent de notre rivière. La dénivellation entre les sources et le palier du Claps s’établit donc dans des proportions environ trois fois plus fortes qu’entre ce palier et la fin de la Drôme à Loriol, en amont qu’en aval de Luc. Il ne faut pas s’étonner qu’un ingénieur en chef du département(1), ait songé, dès le commencement de ce siècle, à rendre navigables ces soixante-dix-huit kilomètres à faible pente. Cette idée, à laquelle l’œuvre du reboisement donne un regain d’intérêt, germera-t-elle un jour ? Nous le souhaitons sans l’espérer.

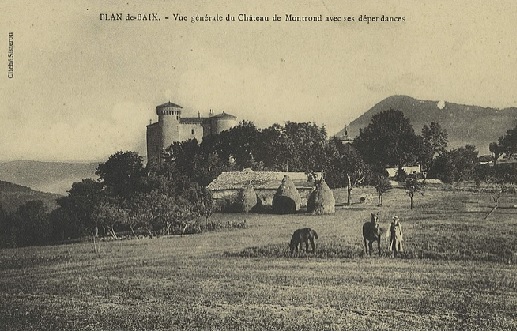

Maintenant une plaine appréciable s’offre à nos regards. Il faudra compter cinq lieues et plus avant une nouvelle cluse, et la vallée, dans.sa fuite lumineuse, orientée vers le nord, mettra désormais un peu d’ordre dans le chaos calcaire du Diois. Les montagnes, sans s’abaisser, (Aucelon, 1523 mètres), (col de Pennes, 1244 mètres), (Serre Chauvière, 1214 mètres), (hauteurs de Saint-Justin) à gauche ; (monts de Cerne, 1133 mètres), (Glandas, 2025 mètres), (Dent de Die et pic de Romeyer, environ 1800 mètres) à droite, ont pris en s’espaçant, des nuances plus tendres, des formes moins revêches. La rivière, à peine évadée du Claps, qui dans ses tenailles la mordait à vif, s’est ressaisie. Son sans-gêne de va-nu-pieds reprend bien vite le dessus. Elle accapare le fond du val, mendie effrontément son eau, tantôt à gauche, tantôt à droite et reçoit trop souvent les rebuffades des torrents d’occasion. Quand par hasard, la copieuse aumône d’une eau constante lui arrive, elle devient double, triple, elle essaie de faire croire, mais vainement, qu’elle est un fleuve. Comme jadis, quand le val, empourpré de sang, hurlait de souffrance, la plupart des villages, Montlaur, Jansac, Recoubeau, Barnave, Montmaur, Aix et Molières, demeurent à mi-chemin du ciel, pour me servir de l’expression exquise du poète Champavier.

La Drôme, dans ce bassin de Die, fait beaucoup de mauvaises rencontres. Généralement fort courts, ses affluents se fâchent au moindre orage et se ruent dans la plaine. On réussit à les éteindre un peu en embarrassant leur lit de branchages, en les cassant pour ainsi dire de distance en distance. Énumérons seulement les ruisseaux de Charel, de Montlaur, de Jansac, de Barnavette, d »Esconavette, des Auches, de Satayac, de la Salle, celui-ci né à peu de distance de la grotte de Solaure, jonchée de débris préhistoriques et qui porte le nom d’une ancienne villa épiscopale [rive gauche] ; ceux de Luzerand appelé Blanchon dans son cours inférieur, de Saint-Roman, de Laval d’Aix et de Beaufayn [rive droite]. Aucun n’atteint dix kilom., aucun n’a d’importance topographique. Plus longue, plus sauvage, la louche Béoux, en éventrant toute une pouillerie de monts mal assis, permet aux vallées de l’Aygues et de la Drôme de communiquer ensemble. En guerre éternelle avec ces terribles cônes schisteux, semblables à distance, à de rigides pièces de soie grises drapées par des géants, la Bléoux dévaste plus qu’elle n’arrose les territoires de Jonchères et de Poyols, Nous avons gardé pour la fin : le Bez, le Valcroissant, la Meyrosse [rive droite], eaux candides où, à n’en pas douter, se baignèrent les Matrœ agrestes du Vocontium.

Ce Bez, ainsi que le remarque l’abbé Moutier, est déjà passablement étonnant pour l’étymologie. Grimone ou Vierre, puis Charans, puis Gas, puis Bez, il change quatre fois de nom en vingt-six kilomètres. A considérer le volume des eaux, l’Archianne, avec ses dix mètres cubes à la seconde devrait être son maître courant; si l’on tient compte de la seule longueur, c’est au ruisseau des Gas, formé de l’appoint presque simultané de la Borne, de la Grimone et de la Vierre, que cet honneur doit revenir.