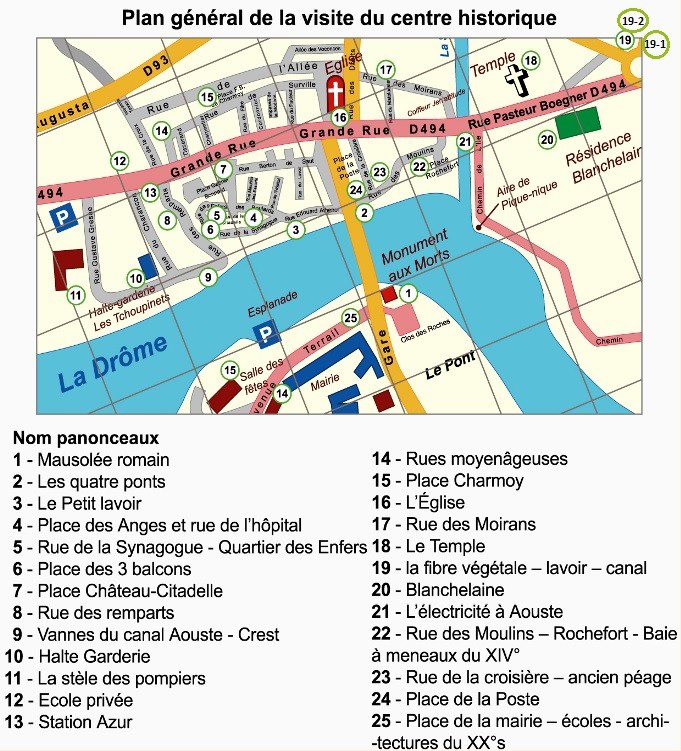

Pendant deux heures visitez avec un accompagnateur le centre ancien du village d’Aouste sur Sye (26) en suivant 28 panonceaux explicatifs.

Bienvenue sur le parcours historique

- P 01 – Mausolée romain

- P 02 – Les quatre ponts

- P 03 – Le Petit Lavoir

- P 04 – Place des anges et l’hôpital

- P 05 – Rue de la synagogue – quartier des Enfers

- P 06 – Place des Trois Balcons

- P 07 – Place du Château-Citadelle

- P 08 – Rue des remparts

- P 09 – Vannes du canal Aouste – Crest

- P 10 – Halte-Garderie

- P 11 – Les Sapeurs-Pompiers

- P 12 – Ecole privée Saint Christophe

- P 13 – Station « Azur »

- P 14 – Les rues moyenâgeuses

- P 15 – Place Charmoy

- P 16 – L’Eglise Notre-Dame de l’Assomption

- P 17 – Rue des Moirans

- P 18 – Le Temple

- P 18 bis – Papeterie (en cours d’installation)

- P 19 – La fibre végétale – canal – lavoir

- P 19 – 1 – Le canal et les usines

- P 19 – 2 – La fresque SACNA – LEMBACEL

- P 20 – La résidence Blanchelaine

- P 21 – L’électricité à Aouste

- P 22 – Rue des moulins – Rochefort

- P 23 – Rue de la Croisière

- P 24 – Place de la Poste

- P 25 – Place de la mairie – Ecoles Jules Ferry

- P E1 – Canal Soubeyran

- P E2 – Canal Tavan-Flachard (en cours d’installation)

BIENVENUE A AOUSTE SUR SYE

Bienvenue à Aouste sur Sye, bienvenue sur le parcours de visite du centre historique !

26 panonceaux vous permettront de découvrir une cité habitée depuis plus de 2000 ans.

L’itinéraire est matérialisé par des clous au sol à l’effigie d’Auguste, empereur romain. La cité Augusta Vocontiorum lui fut dédicacée, vers 10 av JC. Le parcours vous conduira du début de notre ère jusqu’ au XX°siècle.

Que sa conduite impériale vous permette une enrichissante visite de cette ancienne étape postale et militaire !

Des informations complémentaires sont accessibles sur le site d’Histoire et Patrimoine Aoustois (histoire-et-patrimoine-aoustois.fr)

Un plan de visite est disponible en Mairie et dans les commerces locaux.

Départ du parcours au pont de la Drôme, près du Monument aux Morts , arrivée par la rue des Moulins

P 01 – MAUSOLEE ROMAIN

ANTIQUITE

Le mausolée mesurait 6 mètres de haut. Il est daté du début de notre ère, il a été taillé dans des pierres du sud du Vercors.

Ces éléments se trouvaient à l’origine au dessus du village actuel, à proximité de la voie romaine; ils ont été retirés de la Drôme et réutilisés pour renforcer le pont roman à la suite des nombreuses et violentes crues de la rivière.

Voici la traduction des inscriptions retrouvée : « Dionysus fils très pieux »« Cnaeus Julius a fait de son vivant »

Le terme « Dyonisus » traduit une influence grecque.

1° photo – vestige romain, socle de la voix centrale du calvaire d’Aouste, formant la partie précédente du vestige découvert par Monsieur Mathieu, en septembre 1952, au bord de la rivière de la Drôme : sur cette pierre une inscription en latin « D M Dionysi Fili ..?.. Vivus fecit ». [ce vestige (pierre de gauche sur la photo ci-dessus) est actuellement placé près du pont de Drôme].

2° photo – vestige romain découvert en septembre 1952, au bord de la rivière de la Drôme ; sur cette pierre une inscription en latin incomplète « Simi ? cn Julius

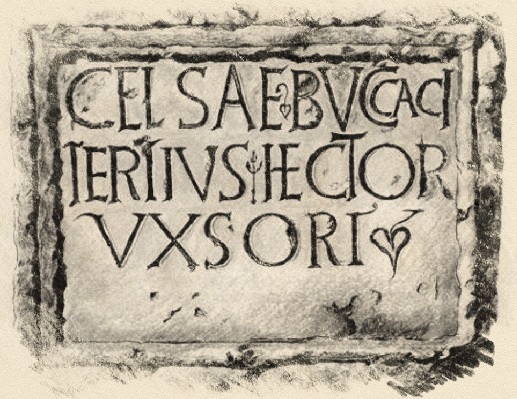

D’autres épitaphes sont répertoriées sur la commune comme celle ci-dessous, datée du début du 1er siècle, a été retrouvée dans le jardin d’un particulier.

De nombreux autres objets sont le reflet de la vie de la cité

ainsi des sesterces à l’effigie d’Antonin le Pieux.

Quelques autres épitaphes et autels

Sur cet autel antique, auparavant situé derrière l’ancienne église paroissiale conservé ensuite dans une famille d’Aouste, l’inscription en latin suivante « D. M. Et quieti aeter Segudiae maxi Millae Frontia Marciane fil Et Cl. Prima nus gener Ponendum Curaverunt Et sub ascia Dedicaverunt » (Aux Dieux Mânes et à l’éternel repos de Segudia Maximilla. Sa fille Frontia Marciane et son gendre Claudius Primanus ont pris soin de placer ce monument et de le dédier sous « l’ascia (1) »

(1) « dédicace sous ascia » : « dédicace d’un mausolée – mis sous la protection d’un outil,gravé dans la pierre du mausolée, pour assurer son inviolabilité »

Autel antique : un cerf est sculpté sur l’une des faces du monument peut-être destiné à recevoir l’expression d’un vœu consacré à Diane.

Quartier Saint Alban, au sud d’Aouste, un autel au dessus du bassin d’une fontaine, élevé à Jupiter, orné d’une figure de la foudre à l’endroit touché par le tonnerre,les lieux frappés par la foudre étant considérés comme sacrés : détail de l’autel ; inscription en latin incomplète « I O M M. I. S E R V (IDVI Optimo Maximo, M. IuliusServatus) ». (A Jupiter très bon très grand, par Marcus Julius Servatus).

Plaque de marbre blanc (haut 18 cm, largeur 18 cm, épaisseur 4 cm) gravée sur deux faces, conservée au musée de Die. Sur la face A : « ici reposent en paix Rodanicus de bonne mémoire.. » et sur la face B : « sous cette épitaphe repose en paix Ferrola, de bonne mémoire qui a vécu … années ». VIe siècle.

Epitaphe de Gaius Julius Successus. Plaque trouvée dans un cabanon de vigneron,

servant de support à des récipients, conservée au Musée de Die.

Sur une tablette, conservée au musée Calvet d’Avignon, l’extrait d’une inscription en latin « Au nom du Christ, ici repose Ampelius, fidèle serviteur de Dieu et Singénia, qui ont vécu dans l’affection conjugale et la tendresse, 70 ans (?) environ, et sont demeurés tout ce temps dans la paix du Seigneur. Telle fut la pureté de leur vie que durant plus de 20 ans, l’épouse étrangère à son mari, persista dans l’observance d’une continuelle chasteté. Ampelius, de vénérable mémoire, est mort le 16 des calendes de décembre (16 novembre), sous le consulat de Festus et Marcianus. Singénia, de bon souvenir, a trépassé le 6 des calendes de janvier (25 décembre) l’année après le consulat de Victor » (472 ?).

P 02 – Les quatre ponts

Voir aussi : Construire des ponts sur la Drôme

De l’Antiquité à nos jours

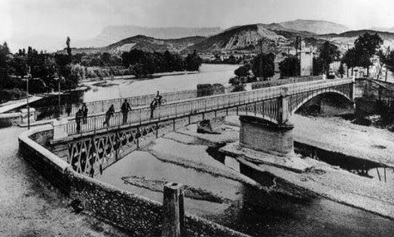

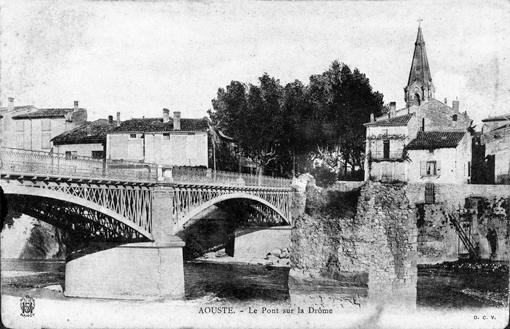

Depuis le début de l’Antiquité, la traversée de la Drôme s’effectuait à gué ( vers l’actuelle salle des fêtes). Au début de notre ère, sur les voies Montélimar-Die et Vaison-Valence, les Romains et les Voconces construisent un grand pont de 4 mètres de largeur. Il reste une seule assise. Les colères de la Drôme l’ont détruit.

Après le pont romain, le Moyen-Âge verra la construction d’un nouveau pont, une pile était encore visible au début du XX° siècle. Vers 1860, un pont métallique fut édifié , il permit la création « d’une avenue vers la gare ». En 1940, pour arrêter la progression de l’armée allemande, le génie militaire français fit sauter ce pont, rendant aussi impossible tous les déplacements entre les deux rives de la Drôme. La construction actuelle, en béton armé, à une seule arche d’une portée de 64 mètres, date de 1946. En 1905

En 1905

En 1910

En 1910

En 1930

Où l’on aperçoit au premier plan la pile de l’ancien pont roman détruite dans les années 1950

En 1960

Vestige du pont romain datant du Bas Empire

Vestige du pont romain datant du Bas Empire

Le pont métallique de type Eiffel, détruit le 24 juin 1940, par les troupes françaises pour stopper l’avancée de l’armée allemande

Le pont sera reconstruit de 1941 à 1947, en béton armé avec une seule arche de 65,20 m de portée.

Seconde passerelle provisoire sur la rivière de la Drôme, après la destruction du pont métallique, le 24 juin 1940, par les troupes françaises pour stopper l’avancée de l’armée allemande. La première passerelle construite face à la rue des Remparts a été emportée par une crue de la Drôme en octobre 1940.

Autres ponts d’Aouste

Le pont de Sye en 1913 côté aval

Coté amont

3 – Le Petit Lavoir

Voir aussi :

Afin de lutter contre les épidémies de choléra, variole, typhoïde, une loi du 5 février 1851 demande aux communes l’édification de lavoirs publics ; ces lavoirs couverts facilitent le travail des lavandières : elles peuvent laver et rincer le linge par tous les temps. Les lavoirs ont aussi un rôle social, c’est un lieu de rencontre et d’échange.

Quatre lavoirs ont été construits vers 1890 sur la commune d’Aouste

Le petit lavoir est édifié prés du canal Aouste – Crest

Des publicités d’époque …

Des photos d’objets obsolètes…

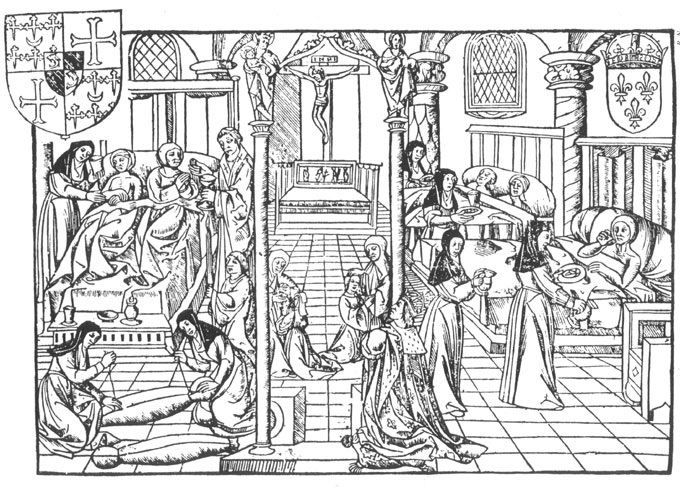

04 – Place des anges et rue de l’hôpital

Voir aussi :

Au dessus de vous se trouvent des angelots gravés sur la façade au XVIeme siècle. Les motifs et l’ornementation sont caractéristiques de la Renaissance et de ses inspirations antiques qu’incarnent Michel-Ange, Lescot, Goujon, Cousin… Leur situation dans la partie supérieure de la maison serait elle aussi, une allusion à certaines fresques et décorations des palais religieux de Mantoue ou Ferrare? Au-dessus des hommes et du propriétaire de la maison, les anges symboliseraient la liaison apaisée entre le ciel et la terre.

L’hôpital était installé dans cette rue. La porte d’entrée que vous apercevez à une vingtaine de mètres sur votre droite en était l’un des accès.

Durant les guerres de religion, cet hôpital fut agrandi, sur ordre de Louis XIII puis de Richelieu quelques années avant « la paix d’Alès » (1629).

05 – Rue de la Synagogue – Quartier des Enfers

Moyen Âge

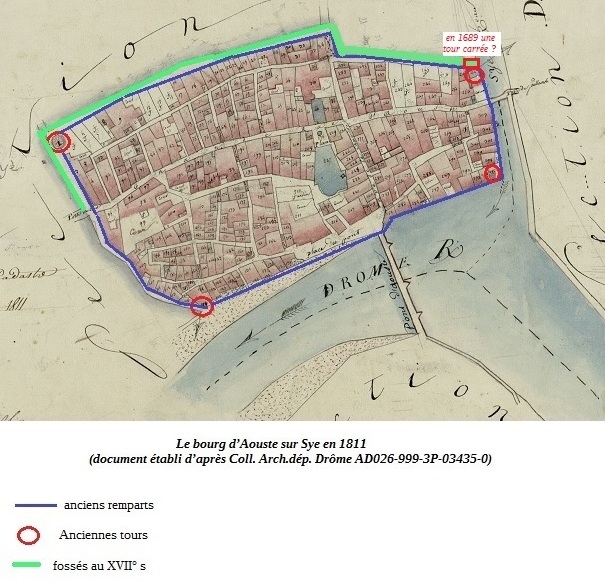

Vous entrez dans le quartier des enfers, le centre historique de l’époque moyenâgeuse « d’Aoste ». C’est au début du XIIeme siècle que fut construit près du village « d’Aoste », un château avec fortifications. Autour de la ville était établie une première barrière de protection faite de fossés ou de rivières, puis d’imposantes murailles en pierre formaient une seconde protection. L’accès se faisait par quatre portes. Quatre tourelles permettaient de surveiller les alentours et un donjon trônait dans le quartier des enfers.

Puis, le 15 Août 1146, cette place fut cédée à l’évêque de Die. Il s’engage alors autour de cette forteresse, 130 années de conflit entre les Poitiers, l’évêque de Valence et l’évêque de Die, trois forces rivales et égales possédant les terres voisines « d’Aoste ». En 1277, Amédée du Roussillon envahit le Royaume de Bourgogne et détruit les fortifications.

Au XIVéme et XVème siècle Aoste est une cité prospère vivant d’activités artisanales et de fabrication de canalisations en terre (bourneaux)(1). Cette richesse permit l’installation de banquiers, médecins.(2).. et favorisa la suppression de la dîme en 1550.

Les fortifications ont été ensuite reconstruites ou renforcées (entre autres par Lesdiguères, alors chef protestant).

Cette seconde vie des fortifications sera anéantie par les guerres de religions en 1626. Ce démantèlement a été exécuté sur ordre du roi Louis XIII et avec l’approbation tacite de Lesdiguières (alors chef catholique) suite à diverses accusations de trahison.

(1) Bourneaux

Dans la Drôme, tuyaux en terre cuite conduisant les eaux souterraines, de l’ancien français bournel (« conduite d’eau »)

(2) Médecins à Aouste au Moyen Âge

Dans les Archives de l’Isère, au folio B 4417-4418, on relève la mention d’un nommé Bon Crescas de Callone , médecin juif, qui, en 1361, passa un bail de quinze bêtes à laine, avec un habitant d’Aouste (Drôme) et, en 1413, un habitant de Divajeu (Drôme) loua en partie une maison qui lui avait appartenu.

06 – Place des trois balcons

Moyen Âge

Enserrée dans les remparts, cette place était un lieu très fréquenté : les rez de chaussée servaient de caves ou d’étables ; au nord, les habitations à l’étage étaient aussi exiguës. Il faut aussi s’imaginer la vie quotidienne ici, au Moyen Âge, sur cette place et dans les rues adjacentes: rues étroites sombres, boueuses, avec des animaux en liberté, sans eau courante, avec un ruisseau central et des détritus, et aussi des enfants qui jouent.…

Le balcon coté sud permettait d’accéder à l’étage d’un bâtiment appelé « synagogue » depuis le Moyen Âge. Celle-ci se trouvait prés de ce panneau.

En contournant les constructions par la rue des remparts, on aperçoit les encadrements en pierre de l’ouverture arrière de la synagogue. En 1227, la présence de Juifs est importante. Durant quatre siècles, médecins, commerçants et juristes juifs sont indiqués dans divers documents. A partir de 1350, les Juifs ont joué un rôle important dans l’histoire locale ; en 1473, un docteur en droit quitta « Aoste » pour exercer à Aix en Provence.

07 – Place du Château-Citadelle

Voir aussi :

Moyen Âge

Vous vous trouvez sur l’emplacement d’un vaste bâtiment : le château-citadelle d’Aouste. Avant 1789, ce bâtiment a été utilisé comme mairie-école, totalement délabré, il a été rasé à la fin du XXeme siècle ( 1986). Un pan de mur rappelle un passé mouvementé.

Située sur l’ancienne voie romaine, la citadelle d’Aouste servait aussi de lieu de garnison et d’entrepôt militaire pour les troupes qui firent étapes sur Aouste et les environs de 1651 à 1815. Ces troupes venues de diverses contrées d’Europe ( Italie, Ecosse…) étaient un fardeau pour la population qui devait loger et nourrir hommes et montures. Parfois les soudards pillaient les habitations…. ou le magasin militaire ! 7 à 8000 militaires se trouvèrent en cantonnement en 1626 (la population locale était inférieure à 1000 habitants) : les vendeurs de vin ont été souvent les seuls satisfaits !

08 – Rue des remparts

Voir aussi :

- Le sac d’Aoste, ou le « martyr de la tranquille petite cité d’Aouste »

- La démolition des remparts d’Aouste en 1626 (Récit de A. Maihlet)

- Un épisode peu connu des guerres dites de religion

- Maisons en hauteur

MOYEN ÂGE

Par une nuit glaciale du 23 Janvier 1626, les troupes du roi en attente pour l’Italie, dirigées par le comte de Sault, se présentèrent aux portes du château. Les consuls d’Aoste conscients des intentions de cette visite n’ouvrirent pas la porte aux 800 hommes des troupes royales renforcés par 200 à 300 « hors la loi » de Crest. Après plusieurs heures de lutte acharnée, alors que la cité était déjà en feu sous le poids des boulets et des flèches incendiaires, les portes du château cédèrent et une horde d’assassins et de pillards détruisirent la ville

Le démantèlement des fortifications se poursuivra les mois suivants ; ce fut «le martyr de la tranquille ville d’Aoste »

Seuls quelques vestiges témoignent de cette époque.

Prés de la rue de la synagogue se trouvait le lieu de culte qui serait ensuite devenu « la maison de l’évêque », (une baie géminée est visible rue des remparts). La maison de l’évêque fut aussi, en 1626, victime du pillage des troupes catholiques.

De 1146 à 1626 la ville d’Aoste était confinée entre de hauts remparts. Le long de cette rue sur la gauche en descendant, quelques protubérances de blocs de pierre des remparts laissent imaginer l’importance des murailles.

Les fortifications furent détruites en 1626, l’Edit de Nantes (1598) avait ramené une paix précaire. Louis XIII et Richelieu, soucieux d’asseoir le pouvoir royal, ordonnèrent la destruction des fortifications des bourgs trop peu respectueux de l’Edit. Une lettre de novembre 1622 énonçait ces bourgs. Aoste était sur la liste…

La tourelle en 1910, un des derniers vestiges des remparts qui ceinturaient Aouste. Située à l’angle

de la rue de la Croix et de la rue de l’Allée ; elle a été démolie en 1932.

Maisons en Hauteur

Fernand Benoit, archiviste paléographe, archéologue et historien (1892-1969 ), explique que « son originalité consiste à placer les bêtes en bas, les hommes au-dessus ». Effectivement ce type d’habitation, qui se retrouve essentiellement dans un village, superpose sous un même toit, suivant une tradition méditerranéenne, le logement des humains à celui des bêtes. La maison en hauteur se subdivise en une étable-remise au rez-de-chaussée, un logement sur un ou deux étages, un grenier dans les combles. Elle était le type de maison réservée aux paysans villageois qui n’avaient que peu de bétail à loger, étant impossible dans un local aussi exigu de faire tenir des chevaux et un attelage.

Elle se retrouve aujourd’hui dans nombre de massifs montagneux ou plateaux de la Provence occidentale.

Ces maisons datent pour la plupart du XVIe siècle, période où les guerres de religion imposèrent de se retrancher derrière les fortifications du village. Celles-ci finies, il y eut un mouvement de sortie pour établir dans la périphérie de l’agglomération des « maisons à terre », plus aptes à recevoir des bâtiments annexes.

En effet, ce type d’habitation, regroupant gens et bêtes dans un village, ne pouvait que rester figé, toute extension lui étant interdite sauf en hauteur. Leur architecture est donc caractéristique : une façade étroite à une ou deux fenêtres, et une élévation ne pouvant dépasser quatre à cinq étages, grenier compris avec sa poulie extérieure pour hisser le fourrage. Actuellement, les seules transformations possibles – ces maisons ayant perdu leur statut agricole – sont d’installer un garage au rez-de-chaussée et de créer de nouvelles chambres au grenier. Pour celles qui ont été restaurées avec goût, on accède toujours à l’étage d’habitation par un escalier accolé à la façade

La présence de terrasse ou balcon était une constante. La terrasse servait, en priorité, au séchage des fruits et légumes suspendus à un fil de fer. Elle était appelée « trehla » quand elle accueillait une treille qui recouvrait une pergola rustique. Quand elle formait loggia, des colonnettes soutenant un auvent recouvert de tuiles, elle était nommée galaria ou souleria.

Maisons à treille

Passage entre des maisons en hauteur.

09 – Vannes du canal Aouste-Crest

Renaissance

La construction du canal Aouste-Crest débute à l’époque de François 1er.

En 1507, afin de permettre le développement économique de Crest. le cardinal de Tournon ordonne la création d’un canal d’amenée d’eau vers les fabriques de Crest, certains mouliniers crestois sont mécontents de cette concurrence et le canal n’ entrera en service qu’en 1520. Il était alimenté par des barrages installés dans la Drôme, barrages qu’il fallait recréer à chaque crue ; son débit était régulé par diverses vannes de décharge encore visibles, il traversait toute la ville de Crest et se terminait vers Eurre. Cet ancien canal, propriété de la commune de Crest, a été utilisé pour l’ arrosage jusqu’en 1975 . Au niveau de la vanne, on peut constater l’important enfoncement du lit de la Drôme depuis cette époque.

D’autres vannes sont visibles : en amont du pont, à proximité de la MJC Nini Chaize et vers Drôme-Canoë.

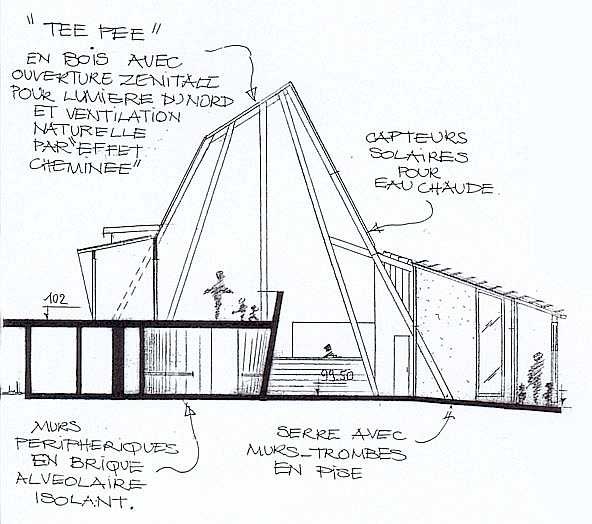

10 – Halte-garderie

EPOQUE CONTEMPORAINE

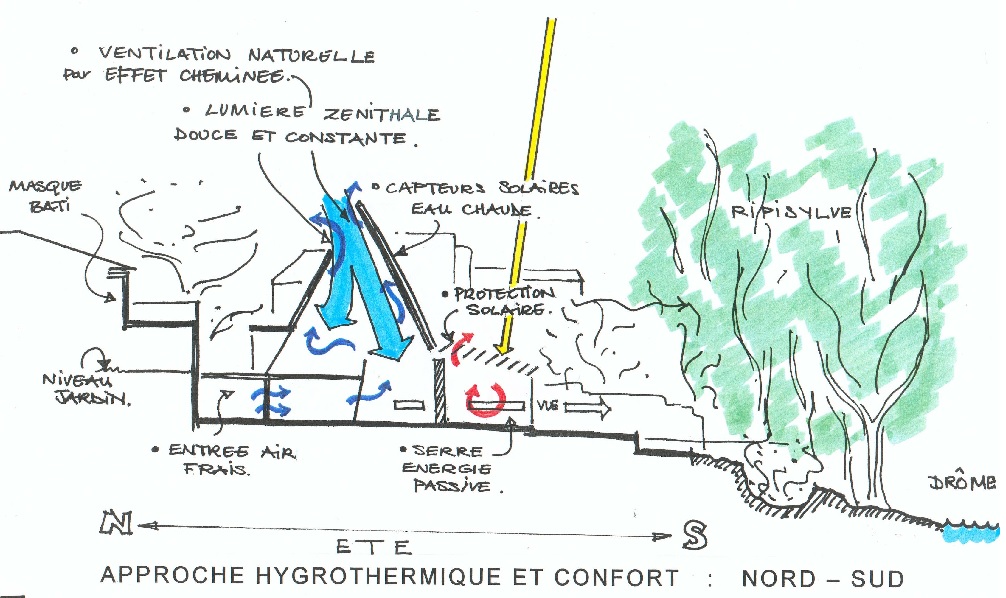

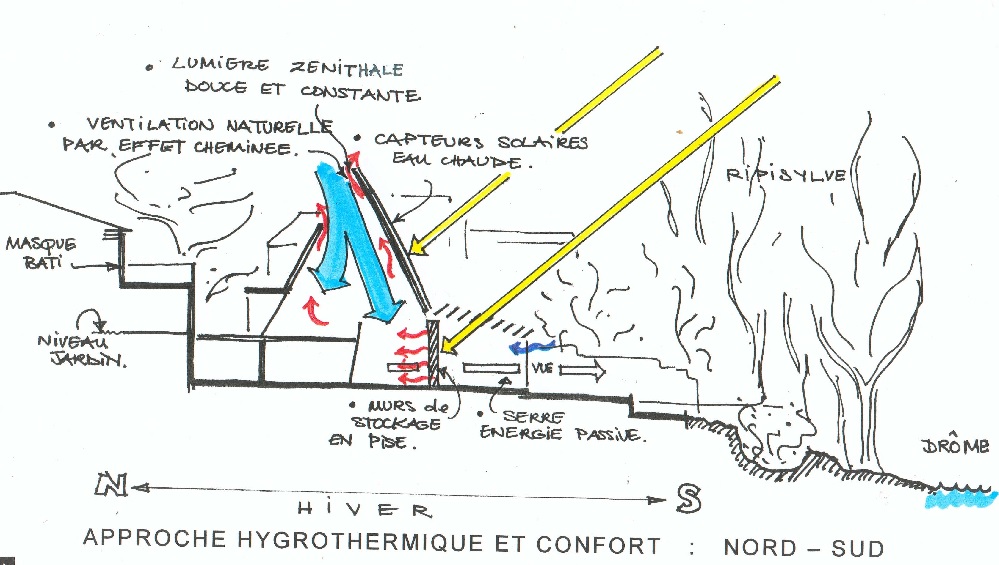

La halte-garderie, construite par la Communauté de Communes du Crestois en 2003 sur un terrain cédé par la commune, a longtemps été gérée par une association . C’est « un bâtiment basse consommation » en « monobriques, chanvre et béton de chanvre » , répertorié « architecture remarquable ».

11 – Les sapeurs pompiers

Voir aussi les articles :

- De la section de la Garde Nationale aux Sapeurs Pompiers

- Société de secours mutuels

- Histoire de la caserne des sapeurs pompiers d’Aouste

Article extrait du livre : « Aouste sur Sye … au fil du temps » édité par l’Association Histoire et Patrimoine Aoustois

Fondée pendant la Révolution, la garde nationale était une milice armée.

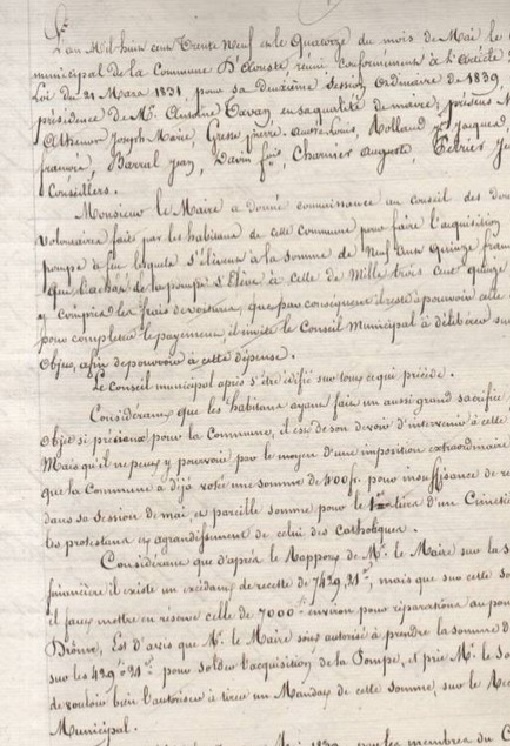

En 1839 alors que le corps de sapeurs pompiers n’est pas encore créé, la commune fait l’acquisition d’une pompe à feu pour la somme de 1315 francs. Financée par un don volontaire des habitants de 900 francs, le solde sera voté lors de la réunion du conseil municipal du 14 mai 1839. Ce premier matériel sera remisé dans un local situé à proximité du bureau de poste actuel.

A partir de 1845, les gardes nationaux ont aussi une mission de sapeurs pompiers (particulièrement pour la protection des tissages et papeteries) . Le corps des sapeurs pompiers aoustois est créé le 15 mai 1846, il compte 56 engagés.

En 1877, les gardes nationaux-pompiers doivent rendre leurs armes. Le 12 juin 1877, érection en société de » Secours Mutuel des Sapeurs Pompiers ».

En 1976, sous la conduite de Gaston Buis, chef de corps, les sapeurs pompiers participent bénévolement à la construction du rez-de-chaussée de leur caserne (bureau-salle de réunion,, sanitaire et 4 garages). Au fil du temps la toiture-terrasse se détériore et il faut envisager des travaux de protection. Avec la participation financière de l’Amicale des Sapeurs Pompiers, la collectivité décide l’aménagement d’un 1er étage : sanitaires, bureau et grande salle de réunion laissant disponible le rez-de-chaussée pour le secteur opérationnel et permettant les formations départementales. Après 168 ans de services rendus aux populations et regroupement des Centres de Secours, les locaux sont affectés au Centre Social Nini Chaize et agrandis en 2017. Le bâtiment conserve son nom « Gaston Buis ».

De la section de la Garde Nationale aux Sapeurs Pompiers

Les sapeurs-pompiers dans la garde nationale 1831 à 1870.

Fondée sous la Révolution, la garde nationale est une milice armée. Elle est constituée de citoyens, régie par des règles très particulières pour défendre le régime en place. C’est une « formidable organisation provisoire, sans règlement et sans législation fixe ». Jusqu’en 1871, elle sera tour à tour reconstituée, dissoute, mise en veilleuse.

Louis-Philippe réorganisant la garde nationale y fait entrer les sapeurs-pompiers : « Partout où il n’existe pas de corps soldé de sapeurs-pompiers, il sera, autant que possible, formé par la conseil de recensement des compagnies ou subdivision de compagnie de sapeurs-pompiers volontaires, faisant partie de la garde nationale. Elles seront composées principalement d’anciens officiers et soldats du génie militaire, d’officiers et agents des ponts et chaussées et des mines, et d’ouvriers d’art » (loi du 22 mars 1831).

De 1831 à 1871, les pompiers seront des gardes nationaux, et, dans de nombreuses communes, tous les gardes nationaux seront pompiers.

Les sapeurs pompiers à Aouste (1839-2013) :

14 mai 1839 : la commune acquiert une pompe à feu pour la somme de 1 315 francs. Une souscription a rapporté la somme à 915 francs. Par délibération du 14 mai 1839, le conseil municipal sous la présidence d’Antoine Tavan, maire, sollicite le préfet pour l’engagement d’une dépense supplémentaire de 400 francs afin de compléter « le payement d’un objet si précieux pour la commune ». Celle-ci est remisée place de la Poste.

1845 : du 14 au 21 septembre est mis en place le registre de recrutement pour la création du corps de sapeurs pompiers. Le nombre des engagés devra être au minimum de 31, il sera de 56. En tête de ce registre nous pouvons lire « Par leur signature, ils auront contracté l’engagement de s’habiller à leur frais dans les trois mois qui suivront la sanction de l’autorité administrative pour l’organisation de la compagnie et se conformer dès l’organisation au règlement adopté par la compagnie de pompiers de la ville de Crest, sauf ultérieurement à modifier ce règlement, s’il y a lieu, pour le mettre en harmonie avec les besoins de la localité ».

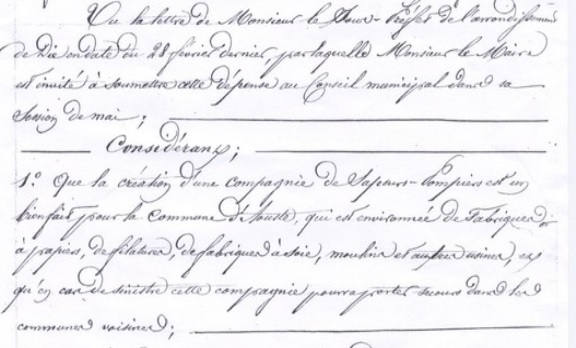

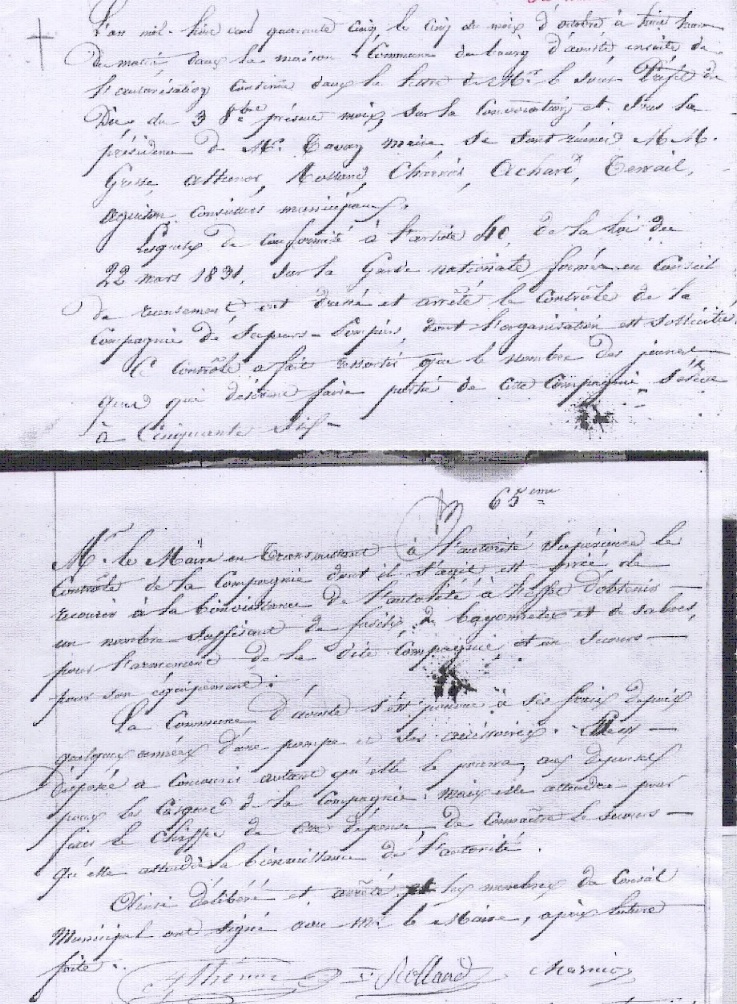

Le 5 octobre 1845 sous la présidence de M. Tavan, maire, se sont réunis M.Gresse, Rolland, Achard, Terrail, Aguiton, conseillers municipaux ; « en conformité à l’article 40, de la loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale formée en conseil de recensement, ont dressé et arrêté le contrôle de la Compagnie de Sapeurs-Pompiers dont l’organisation est sollicitée . M. Le maire en transmettant à l’autorité supérieure le contrôle de la compagnie est prié de recourir à la bienveillance de l’autorité à l’effet d’obtenir un nombre suffisant de fusils, de bayonnettes et de sabres pour l’armement de la dite compagnie et un secours pour son équipement ».

15 mai 1846 : Le conseil municipal réuni le 15 mai « à effet de voter l’imposition nécessaire pour faire face aux dépenses extraordinaires pour frais relatifs à la création de la compagnie de sapeurs pompiers. Afin de compléter leur équipement et considérant que de grands sacrifices ont été effectués par les sapeurs pompiers pour leur habillement, il est de toute justice de leur venir en aide par le vote d’une subvention exceptionnelle de 900 francs ».

1877 : Le 12 juin approbation de création de la société de secours mutuel des sapeurs pompiers d’Aouste. Le 22 octobre, le Préfet de la Drôme demande au maire d’Aouste de remettre à l’arsenal de Valence, 70 fusils et 61 sabres provenant du désarmement de la compagnie de sapeurs pompiers de la commune.

1926 : adhésion à l’union départementale de la Drôme.

1934 : mobilisation du conseil municipal et de la population pour l’achat d’une moto-pompe.

1938 : achat par la commune d’un véhicule d’occasion pouvant transporter huit hommes. En octobre de la même année les sapeurs pompiers quittent le local de la Poste et investissent le sous-sol de la salle des fêtes.

1941 : réduction de la fréquence des manœuvres en raison des restrictions et pour la première fois on peut donner l’alerte grâce au téléphone (N° appel : le 10 ancêtre du 18).

1944 : suppression des manœuvres par manque de carburant et création d’une caisse de retraite des sapeurs pompiers.

1945 : en raison des restrictions de l’après-guerre aucune festivité ne sera célébrée à l’occasion du centenaire. Les sapeurs pompiers sont réquisitionnés pour laver le coffrage du pont.

1951 : le téléphone est installé aux frais de la commune au domicile de Henri Planchon chef de corps.

1952 : la sirène électrique achetée par la commune sera installée sur le fronton de la salle des fêtes.

1954 : achat du premier matériel de respiration artificielle de marque Panis.

1954 : le premier CCI (Camion Citerne Incendie) équipe les sapeurs pompiers (véhicule de marque Laffly doté d’une pompe de grande puissance (débit de120 m3).

1968 : achat FPT Citroën (Fourgon Pompe Tonne). Destiné en premier lieu aux équipements des Jeux Olympique d’hiver de Grenoble, ce véhicule transportant 3 500 litres d’eau est acquit par la commune.

1970 : le corps des sapeurs pompiers se dote d’un véhicule Renault type Estafette financé par l’amicale. Il sera aménagé « en premier secours ».

1976 : après deux années de travaux, les sapeurs pompiers prennent possession de leurs locaux rue G. Gresse. La participation financière de l’amicale, de la commune et l’engagement physique des personnels ont permis cette réalisation.

1980 : Par délibération, le conseil municipal valide l’acquisition de matériel de « désincarcération » et une demande de « liaison téléphonique spécialisée » permettant une meilleure alerte des secours. Le déclenchement de la sirène s’effectuera depuis le centre de secours.

1982 : achat du véhicule Dodge 6X6 en remplacement du Dodge 4X4 âgé de près de 40 ans (Seconde Guerre Mondiale).

1988 : Avec la participation financière de l’amicale des sapeurs pompiers, débutent les travaux de construction des locaux au dessus des garages.

1991 : achat du CCF 2000 Thomas (Camion Citerne pour Feux Forêts).

1991-1992 : L’aménagement intérieur des locaux du 1er étage est effectué.

1994 : le centre de secours est nommé « Gaston Buis ». Celui-ci, soutenu par Gabriel Bonnard, est à l’origine de la construction des locaux rue Gresse. Son engagement à la cause des sapeurs pompiers est ainsi reconnu.

1996 : mise en place de la départementalisation. Les locaux du premier étage sont réquisitionnés par la mairie au profit de l’entreprise Prolitec. Les 6 et 7 juillet célébration des 150 ans d’existence.

2006 : délibération municipale favorable au regroupement des centres de Aouste et de Crest.

5 décembre 2013 : les portes se ferment une dernière fois après 168 ans d’histoire.

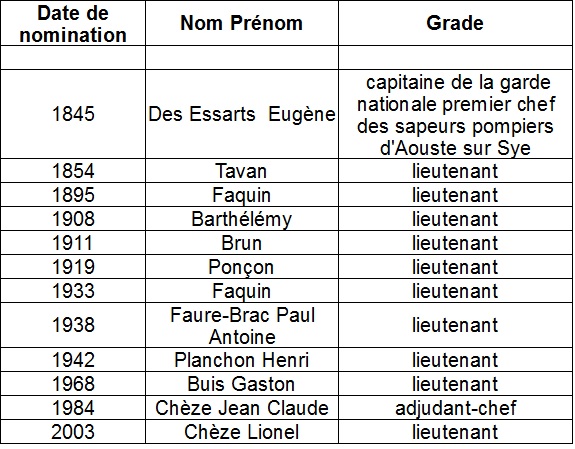

Les Chefs de Corps des Sapeurs Pompiers d’Aouste de 1845 à 2013

Jean Claude Cheze

Moyennant une cotisation modeste, la société de secours mutuel assure à ses membres une prestation en cas de maladie (remboursement médicaux, pharmaceutiques). Si les réserves financières le permettent, une pension de retraite pourra être versée.

Le 12 juin 1877 la subdivision des sapeurs pompiers d’Aouste s’est réunie, à l’effet de s’ériger en société de « Secours Mutuel des Sapeurs Pompiers », l’effectif est alors de 58 membres. Qui en était président ? Gustave Gresse ?

Chaque sapeur pompier possède un livret individuel dans lequel figure:

1°) le règlement de la société

2°) le signalement (âge, taille, cheveux, front, sourcils, yeux, bouche, nez, barbe, menton, visage, teint et signes particuliers)

3°) les renseignements (lieu de naissance, date de sa naissance, domicile, profession, date d’admission dans la société, date de la délivrance du livret et le nombre de pages composant le livret, y compris le règlement)

4°) cachet de la société et signature du président

Jean Claude Cheze

Histoire de la caserne des sapeurs pompiers d’Aouste

Au XIXe siècle Aouste est une cité prospère et, en 1839, alors que le corps de sapeurs pompiers n’est pas encore créé, la commune fait l’acquisition d’une pompe à feu pour la somme de 1315 francs. Financée par un don volontaire des habitants de 915 francs, le solde sera voté lors de la réunion du conseil municipal du 14 mai 1839. Ce premier matériel est remisé dans un local situé à proximité du bureau de poste actuel ; il sera utilisé durant près d’un siècle. Quelques années plus tard, en 1845, le corps de sapeurs pompiers est créé.

De 1934 à 1938 beaucoup d’évolutions avec l’acquisition d’une moto pompe, d’un véhicule pour le déplacement de 8 hommes permettant aussi la traction de la pompe et aménagement des garages au sous sol de la salle des fêtes.

En 1976 , sous la conduite de Gaston Buis, chef de corps, les sapeurs pompiers participent bénévolement à la construction de leur caserne, un rez de chaussée ( bureau-salle de réunion, sanitaire et 4 garages). Au fil du temps la toiture terrasse se détériore et il faut envisager des travaux de protection. De 1988 à 1992, avec la participation financière de l’Amicale des Sapeurs Pompiers, la collectivité décide l’aménagement d’ un 1er étage : sanitaires, bureau et grande salle de réunion laissant disponible le rez de chaussée pour le secteur opérationnel et permettant les formations départementales.

Une autre salle est édifiée perpendiculairement, à la fin du XXe s.

Le début du XXIe s voit l’installation du Centre Social « Nini Chaize » à l’étage.

Les 168 ans de services rendus aux populations et le regroupement des Centres de Secours à Crest annihilent la présence d’une compagnie de Sapeurs Pompiers à Aouste en décembre 2013. Les locaux sont affectés au Centre Social « Nini Chaize ».

L’année 2017 voit la rénovation et la restructuration de la caserne Gaston Buis avec l’agrandissement du Centre Social et la création de nouveaux locaux pour les associations.

12 – Ecole privée Saint Christophe

Voir aussi : Enseignement congrégationiste et privé, école du quartier Saint-Christophe

Epoque contemporaine

Le bâtiment du quartier Saint Christophe est le reflet des évolutions de l’enseignement et de l’architecture au milieu du XIXeme siècle, géré par les sœurs de Sainte Marthe en 1843, il est bâti sur un vaste jardin et certaines ouvertures sont des réminiscences des baies ogivales.

C’est un bâtiment de deux étages , avec une chapelle dédiée à Sainte Philomène, deux cours: une au nord avec jardin l’autre au sud. En 1843, 4 religieuses gèrent l’école avec pensionnat ; de la fin du XIXeme siècle à 1980, l’école sera dotée d’une classe maternelle. Elle ferme vers 1983, elle abrita ensuite un restaurant et fut rachetée par la commune en 2001.

13 – Station Azur

Voir aussi : le maréchal-ferrant

Epoque contemporaine

Vous vous trouvez face à un lieu qui reflète aussi l’évolution du village; l’atelier du maréchal-ferrant a été remplacé par une station d’essence en 1950.

Le ferrage avait pour fonction la protection du pied du bœuf ou du cheval de trait. On sait par des écrits et des fouilles archéologiques que les Grecs et les Romains protégeaient déjà les pieds des chevaux. C’est au début du Moyen Âge que se vulgarise l’usage du fer cloué, en Europe occidentale.

Le maréchal-ferrant devait aussi savoir forger l’essentiel des outils agricoles.

Vers 1945, le maréchal-ferrant vend aussi de la graisse, huiles, cordes, ficelles carburants ;une pompe à essence se trouvait ici en façade, le pétrole utilisé pour l’éclairage étant distribué dans un autre lieu.

Le bâtiment a été édifié vers 1950, la façade blanche et la retonde sont le reflet des recherches architecturales caractéristiques de nombreuses stations-services dans la vallée du Rhône .

Au sud des maisons se trouvaient l’ église Saint Christophe et son cimetière utilisé jusqu’en 1885 (plan du nouveau cimetière établi en 1883).

Maréchal-ferrant et Station-service Azur

Cette structure, architecture industrielle du milieu du XXème siècle, a été construite en lieu et place d’une maréchalerie et reflète aussi l’évolution du village.Jusqu’à 1950, on trouvait ici l’atelier du maréchal ferrant.

Le ferrage avait pour fonction la protection du pied du bœuf , du cheval de trait et autres équidés et à s’occuper de leur parage. Le ferrage des bovins de trait n’est plus pratiqué.

On sait par des écrits et des fouilles archéologique que les grecs protégeaient les pieds des chevaux par des pièces de cuir, les Romains utilisaient l’hipposandale – lanières de cuir maintenant des plaques métalliques aux bords relevés pour épouser le bord des sabots,- c’est au début du Moyen Âge que se vulgarise l’usage du fer cloué, en Europe occidentale .Les techniques de forge évolueront au cours des ages, le ferrage des bœufs étant plus délicat que celui des chevaux de trait,

Le maréchal ferrant devait aussi savoir confectionner l’essentiel des outils agricoles, pioches, pics, charrues…

Vers 1945, les évolutions des techniques devenues plus rapides, le maréchal-ferrant vend aussi de la graisses, huiles, cordes, ficelles carburants,. une pompe à essence se trouvait ici en façade, le pétrole utilisé pour l’éclairage étant distribué dans un autre lieu. Le bâtiment a été édifié vers 1950, la façade blanche et la retonde sont le reflet des recherches architecturales caractéristiques de nombreuses stations-services dans la vallée du Rhône.

Fin du XXeme siècle , les supermarchés ont éliminé les petites stations et leurs artisans.

14 – Les rues moyenâgeuses

Voir aussi l’article en fin d’article:

MOYEN ÂGE

Si vous observez les façades de la rue Chapoutat, de la Grand Rue, vous pouvez voir que ces maisons traduisent la présence de commerces disparus à la fin du XXeme siècle rappelant nombre d’artisans : cordonnier, tisserand, matelassier, modiste.

La rue de Surville garde encore le souvenir du Moyen Age: outre les galets qui caractérisent les façades vous pouvez observer les ouvertures des maisons ( portes et fenêtres) ainsi qu’une échoppe. Remarquez aussi le travail des pierres aux angles de certaines rues.

Des fenêtres

Modiste

Le modiste imagine un modèle de chapeau, esquisse des dessins puis crée le patron. Il choisit les matériaux à utiliser (feutre, mousseline, lainage, fourrure, paille, sisal, etc.). Le modiste ne conçoit pas toujours le design de ses chapeaux ; parfois, il part du croquis d’un couturier ou d’un styliste.

Dans son atelier, le modiste adapte sa technique à la matière qu’il travaille. Le feutre est moulé sur une forme en bois et façonné à la vapeur à l’aide d’un fer à repasser, d’un fer polonais ou à coque. Le chapeau de paille est conçu à partir d’une tresse de paille. La fourrure est coupée à partir du patron, puis cousue à la machine et à la main. Le sisal, utilisé surtout pour les cérémonies, permet au modiste de sculpter son ouvrage en créant des volumes en trois dimensions.

Les finitions (ganses, surpiqûres) sont réalisées à la main. Les garnitures : voilettes, rubans, plumes, fleurs, perles… viennent ensuite parfaire la coiffe.

Dans sa boutique, le modiste vend sa collection originale mais aussi des articles classiques fabriqués dans des chapelleries industrielles. Il guide les clients vers tel ou tel modèle en fonction de leurs goûts, de leur physionomie et des tendances de la mode.

Bottiers et cordonniers

Les bottiers et les cordonniers appartenaient à la même corporation. Ils avaient le droit de faire et vendre des souliers, bottes, bottines, etc. L’histoire de la chaussure est presque aussi vieille que celle du monde, et pendant le cours des siècles les formes des souliers et des bottes ont, comme chacun le sait, varié à l’infini.

Citons les chaussures à la poulaine, à pointes si longues qu’on les rattachait aux genoux ; les patins, les souliers à crevés, à bouffettes ornées de perles, de grains d’or et de touffes de rubans telles qu’on les porta sous Louis XIV et sous Louis XV ; les souliers à talons rouges réservés à la noblesse ; les souliers à boucles, etc.

Les bottes, dont l’usage se généralisa lorsque l’armure fut abandonnée, prirent, elles aussi, les formes et les noms les plus divers : bottes à chaudron, à la houssarde, à l’anglaise, etc. Par suite de son usage de plus en plus répandu, la botte devint un des termes de comparaison les plus fréquents ; il suffit de mentionner les locutions : Haut comme ma botte ; A propos de bottes ; Y laisser ses bottes ; Mettre du foin dans ses bottes ; S’en soucier comme de ses vieilles bottes ; etc.

A Venise, au seizième siècle, il y eut un ordre de la Botte, de même qu’il y a en Angleterre l’ordre du Bain. Chacun connaît l’usage que Bassompierre fit un jour de sa botte, en y buvant ce qu’on peut bien nommer cette fois le coup de l’étrier. L’absolutisme royal parut même un jour s’incarner dans une paire de bottes : ce fut en bottes de chasse et le fouet à la main que Louis XIV vint signifier ses volontés au Parlement de Paris. Le soulier eut toujours quelque chose de plus pacifique et de plus mondain.

Dessin de Sellier, d’après Abraham Bosse

C’étaient de véritables chefs-d’œuvre que les souliers qui étaient portés à la cour de France sous l’ancienne monarchie. Aussi vit-on Louis XIV honorer le mérite de la corporation des cordonniers dans la personne du sieur Lestage, établi à Bordeaux à l’enseigne du Loup botté, et qui fut à la fois un poète habile et un cordonnier renommé. Louis XIV le nomma cordonnier royal et lui donna des armes parlantes : d’azur à la botte d’or, couronnée de même, avec une fleur de lys de chaque côté.

Ces chaussures si élégantes avaient pourtant certains défauts, elles étaient souvent peu commodes. Ce n’était pas sans raison, par exemple, qu’au XVIIIe siècle les chaussures de femmes inspiraient les réflexions suivantes : « Les divers mouvements des os du pied, qui donnent tant de facilité pour la marche et que l’on voit très libres dans l’état naturel, se perdent d’ordinaire par la mauvaise manière de chausser les pieds. La chaussure haute des femmes change tout à fait la conformation naturelle des os, rend leurs pieds cambrés, voûtés et incapables de s’aplatir : elle leur ôte la facilité de la marche ; elles ont de la peine à marcher longtemps, même par un chemin uni, surtout à marcher vite, étant obligées alors de se balancer à peu près comme les canards, ou de tenir les genoux plus ou moins pliés ou soulevés, pour ne pas heurter des talons de leur chaussure contre terre. Les souliers trop étroits ou trop courts, chaussures si fort à la mode chez les femmes, les blessant souvent, il arrive que, pour modérer la douleur elles se jettent les unes en devant, les autres en arrière, les unes sur un côté, les autres sur l’autre, ce qui non seulement préjudicie à leur taille et à la grâce de leur démarche, mais leur cause des cors qui ne guérissent jamais. »

Les cordonniers formèrent de tout temps, par suite de l’utilité générale de leur profession, une corporation nombreuse et puissante. Elle comptait à Paris, vers la fin du dix-huitième siècle, plus de 1800 maîtres. Elle avait à sa tête un syndic, un doyen, et deux maîtres des maîtres ; elle était encore gouvernée par deux jurés de cuir tanné, appelés aussi jurés du marteau, deux jurés de la chambre, quatre jurés de la visitation royale, et douze petits jurés. Il y avait encore trois lotisseurs, trois gardes de la halle, et un clerc. Le syndic, qui était le chef suprême de la communauté, était élu annuellement et n’était qu’une seule fois rééligible. Les maîtres des maîtres et les jurés restaient deux ans en charge, mais ils étaient réélus par moitié chaque année. Ces élections avaient lieu le lendemain de la Saint-Louis dans la halle aux cuirs, et en présence du procureur du roi ou de son substitut. Les gardes de la halle, qui étaient qualifiés prud’hommes, étaient nommés à vie et étaient tenus de fournir un cautionnement.

Les maîtres cordonniers jouissaient du droit d’étaler leur marchandise, le mercredi et le samedi, aux premiers des sept piliers des halles de la tonnellerie, à commencer par le premier qui était adjacent à la rue Saint-Honoré. Les fripiers leur ayant intenté un procès à ce sujet, le Parlement intervint, et, par un arrêt du 7 septembre 1671, maintint les cordonniers dans la possession de leur droit traditionnel, mais en ordonnant, avec beaucoup d’équité, qu’aucun maître tenant boutique à Paris ne pourrait vendre à la halle aucun ouvrage de son métier, et que seuls les pauvres maîtres non tenant boutique auraient le droit d’étalage, aux conditions néanmoins qu’ils seraient nommés par la communauté, que leurs noms y seraient enregistrés ; qu’à chaque pilier il y aurait deux pauvres maîtres ; qu’ils ne pourraient changer de place qu’une autre ne fût vacante par mort ou reprise de boutique ; qu’ils seraient sujets à la visite des jurés de leur communauté ainsi qu’aux amendes et peines communes aux autres maîtres, en cas de contravention aux statuts et règlements.

Comme tous les statuts et règlements des diverses corporations, ceux des cordonniers étaient assez compliqués. Ils remontaient au temps de Charles VIII (1491), mais ils furent souvent depuis lors l’objet de notables modifications.

Les cordonniers étaient placés « sous les confrairies des glorieux saint Crespin et saint Crespinien. » Pour être reçu à la maîtrise, il fallait avoir été apprenti chez les maîtres de la ville et avoir fait publiquement le chef-d’oeuvre, à l’exception des fils de maître qui n’étaient pas tenus à des obligations aussi strictes. Au sein de la corporation des cordonniers comme des autres corporations, il se forma peu à peu, par suite de cette disposition, une sorte d’aristocratie. Il en était ainsi non seulement à Paris, mais en province.

Voici un extrait des statuts de la ville du Mans ; cet extrait indiquera suffisamment le privilège des fils de maîtres cordonniers : « Et au regard de la création de ceulx qui voudront estre maistres dudit mestier ; et ce fait feront leur rapport à justice de la suffisance ou insuffisance du dict compagnon qui aura besongné devant eulx ; et s’il est trouvé suffisant, il sera créé maistre, en paiant premièrement dix livres tournois et quatre livres de cire pour le droit de confrairie, et leur dîner, etc.

« Quant à la création de la maistrise des enfans des maistres dudict mestiers, les fils d’iceux maistres nez et procédez en loyal mariage pourront estre passez maistres sans qu’ils soient tenus tailler leur chef-d’oeuvre devant les maistres jurez, et pourront iceulx enfans présenter leur chef-d’oeuvre en affirmant par serment qu’ils l’auront taillé d’eux-mesmes et sans fraude ; et ce faisant, sy ledit chef-d’oeuvre est trouvé suffisant par les maistres jurez, il sera receu ; et seront les dicts enfans de maistres créés maistres en paiant premièrement à la confrayrie quatre livres de cire, et aux maistres jurez chacun cinq sols tournois (au lieu de dix livres tournois) et leur disner seullement. »

de cordonnier au XVIIIe siècle

Le compagnon étranger qui épousait la veuve ou la fille d’un maître gagnait la franchise par cinq années de service et pouvait être admis à l’épreuve du chef-d’œuvre. Chaque maître ne pouvait avoir plus d’une boutique dans la Cet apprenti devait rester chez son patron au moins quatre ans. Tous les maîtres, même les privilégiés, qui vendaient leurs ouvrages aux marchands des halles, étaient tenus de marquer des deux premières lettres de leur nom les souliers sur leur quartier en dedans, les bottes en dedans de la genouillère, et les mules sur la première semelle du talon.

Les compagnons qui avaient contracté un engagement avec un maître ne pouvaient le quitter trois semaines avant les fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et la Toussaint, sans doute parce que ces époques étaient celles où les cordonniers, alors comme aujourd’hui, avaient le plus d’ouvrage ; pendant le cours de l’année, les compagnons devaient prévenir leurs maîtres huit jours à l’avance qu’ils désiraient les quitter. Un garçon qui quittait son maître pour s’établir ne pouvait prendre une boutique dans le quartier qu’il avait quitté.

Telles étaient les principales clauses des statuts applicables à tous les cordonniers de la capitale, sauf à une compagnie religieuse de frères cordonniers qui était venue s’établir à Paris vers le milieu du dix-septième siècle, et qui, placée sous la protection spéciale du clergé, n’était pas astreinte aux visites des jurés.

Rapportons l’anecdote relative au peintre grec Apelle qui, ayant profité des critiques d’un cordonnier au sujet de la manière dont les personnages de ses tableaux étaient chaussés, fit à ce cordonnier, qui s’ enhardissait jusqu’à lui adresser des observations au sujet de sa peinture elle-même une réponse qui, traduite en latin, est devenu proverbiale : Ne saler ultra calceam (Cordonnier, pas au delà de la chaussure). Les cordonniers ne suivirent pas toujours ce conseil, et l’on n’a pas à le regretter. Fox, fondateur des quakers, commença par être cordonnier. Linné, l’illustre botaniste, fut apprenti cordonnier ; afin de pouvoir s’acheter des livres, il raccommodait les souliers de ses camarades de l’Université d’Upsal. Le célèbre érudit Balduin avait été cordonnier à Amiens. Jean-Baptiste Rousseau était le fils d’un cordonnier et fut lui-même apprenti cordonnier ; il eut la faiblesse de rougir de sa naissance et prit le nom de Verniettes, où ses adversaires trouvèrent l’anagramme Tu te renies.

La communauté des cordonniers fournit même un souverain pontife à la catholicité ; ce fut Jean Pantaléon, qui, en 1261, fut élu pape sous le nom d’Urbain IV. On rapporte qu’en mémoire de son origine il décida que la chaire de l’église de Saint-Urbain à Troyes où il était né, fût, aux grande fêtes, parée d’un tapis représentant la boutique de son père avec tous ses instruments.

Dans les diverses villes, les communautés de cordonniers avaient en général des armoiries ; c’étaient souvent des armes parlantes. A Douai, par exemple, ils portaient « d’azur à un compas de cordonnier d’or posé en pal dans un soulier aussi d’or. » Au Mans, « d’argent à une botte de sable. » A Grasse, « de gueules à un couteau à pied d’argent emmanché d’or posé à dextre, et un tranchet aussi d’argent emmanché d’or à sénestre, l’un et l’autre en pal. » Ailleurs, comme à Laval, les armoiries représentaient les patrons de la communauté, saint Crépin et saint Crépinien. Dans d’autres endroits, à Bapaume, par exemple, où elles étaient « de sinople à un chef écartelé d’or et de sable », ces armoiries n’avaient rien de particulier.

Les communautés avaient aussi leurs sceaux : ils représentaient, en général, une botte, un soulier, un soulier la poulaine, etc. Le mot cordonnier s’écrivait autrefois cordouanier, de cordouan, qui signifiait, dans le vieux français, cuir de Cordoue, ville célèbre par ses tanneries. Les cordonniers eurent souvent des démêlés avec les savetiers, qui prétendaient former avec eux une seule et même corporation ; mais presque toujours les savetiers se virent déboutés de cette prétention, et la communauté des maîtres carreleurs-savetiers demeura distincte de celle des maîtres cordonniers.

Le matelassier, de la laine au matelas

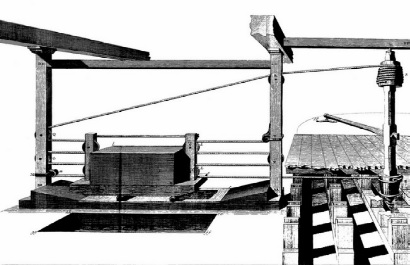

Le matelassier a installé son métier à carder sur la place du village et s’est mis au travail. Déjà, la laine, nettoyée de ses impuretés après être passée sous cette étrange planche munie de gros clous et mue par la main de l’homme, s’amoncelle. Il y en aura bientôt assez pour confectionner un matelas.

Dans le temps, le matelassier utilisait une cardeuse à main car elle préserve la laine, la rend plus souple, plus soyeuse. Elle ne casse pas la fibre comme le ferait une cardeuse électrique que l’on utilise que pour la laine usagée, car alors elle est plus efficace ».

La confection d’un matelas occupe une journée entière. Après le cardage qui dure de une heure et demi à deux heures, vient le moment important du remplissage de la toile : le matelas est mis en forme et la laine doit être harmonieusement répartie pour un bon équilibrage et assurer par la suite le meilleur confort possible. Il faut 21 à 22 kg de laine pour un matelas deux places.

Cette seconde phase achevée, il passe au long travail de couture des bourrelets qui maintiendront la laine sur les côtés et contribueront à l’esthétique du matelas. Enfin, dernière opération, le capitonnage permet de maintenir la laine à l’intérieur même du matelas, à l’aide de deux capitons de tissus reliés par un fil. On en coud 24 paires pour un matelas de 140 cm.

En fait, rien n’a changé dans la façon de faire depuis des générations, seule l’esthétique a été améliorée. La toile rayée a été remplacée par de la toile damassée (à fleurs) ; les coloris se sont diversifiés. Le matelassier mise aussi sur la qualité de son travail, en augmentant le nombre de capitons, en réalisant des bourrelets plus fins et en utilisant de la laine de meilleure qualité que celle utilisée par nos ancêtres.

Un matelas en laine, on le garde toute sa vie ; il suffit de le refaire tous les quinze ans environ . La réfection de vieux matelas représente d’ailleurs une part importante de son emploi du temps, bien plus importante que celle consacrée à la confection. Il peut fabriquer aussi à la demande des sommiers tapissiers (ressorts, cordage et ouate).

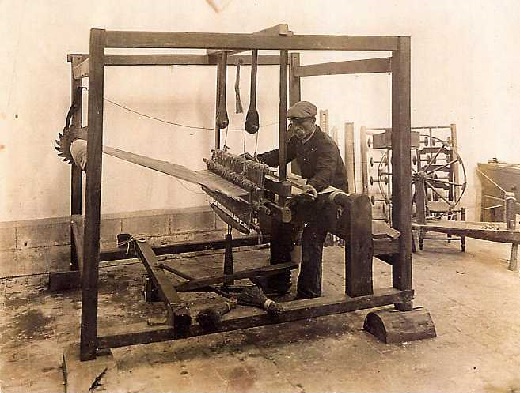

Tisserand

Un tisserand est un artisan qui tisse divers types de fils pour en faire des étoffes. En tapisserie, le tisserand est un créateur d’œuvres textiles, tissées, qui en assure lui-même le tissage.

Certaines traces indiquent que les premiers tisserands remontent au Paléolithique. Les tisserands du Néolithique nous ont laissé des textiles qui ont été retrouvés, par exemple, en Suisse, dans les vestiges d’habitations sur pilotis, ou dans les fouilles de Fayum, en Égypte. À l’époque sumérienne, ce sont des femmes, esclaves qui pratiquaient ce métier. Elles lavaient la laine dans de l’eau chaude savonneuse puis la séchaient. Ensuite, elles battaient les fibres pour en retirer la poussière avant de carder la laine qui était ensuite blanchie et filée. Les fileuses assemblaient les fibres et les torsadaient soit en les frottant entre les paumes de leurs mains soit en utilisant une quenouille. Les esclaves travaillaient ensuite par groupe de trois sur un métier à tisser où elles tendaient les fils puis les croisaient alternativement par dessus et par dessous à angle droit. Dans les campagnes françaises, les tisserands (dit tisserand en toile) sont beaucoup présents jusqu’à la fin du XIXe siècle.

15 – Place Charmoy

Voir aussi :

XIXeme SIECLE

De 1423 à 1860, la sériciculture a été une activité importante dans la vallée de la Drôme, le climat méditerranéen, la minutie des agriculteurs, permettent d’importantes productions; puis diverses maladies, le développement du transport maritime depuis la Chine, la concurrence de nouvelles fibres et la suppression des aides financières amènent la fin du travail de la soie en 1968.

Sur cette place, une grande maison à plusieurs étages, rappelle le rôle de la culture des mûriers dans la vallée de la Drôme, c’est une magnanerie pour « l’éducation des vers à soie ». A la fin du XIXeme siècle, ce bâtiment servit de presbytère protestant, depuis cette époque aussi, une fontaine apporte l’eau potable au quartier.

La place Charmoy honore ce conseiller d’état de l’empereur de Russie Alexandre 1° professeur de persan et de turc à Saint Petersbourg de 1817 à 1836, correspondant des sociétés asiatiques de Paris et Londres. François Bernard Charmoy a joué un grand rôle auprès du tsar pour l’influence culturelle de la Russie sur le Proche Orient, il est décédé à Aouste en 1868.

16 – L’Église Notre-Dame de l’Assomption

Voir aussi :

EPOQUE CONTEMPORAINE

Les matériaux composant l’église contemporaine ont de nombreuses origines :

- Les bases de la façade, les contreforts et les piliers intérieurs sont en pierre de Chomérac.

- Sur ces bases, la bâtisse est en pierre de St Paul.

- Les voûtes, les arceaux et les nervures sont en pierre de Mirabel et Blacons.

- Les piliers du clocher sont en pierre de Tarascon. La flèche est en pierre d’Arles.

- A l’intérieur, les colonnes des autels sont en marbre des Alpes Maritimes, des Pyrénées et de Constantinople.

- Les vitraux ont été réalisés à Lyon.

- L’abside de l’église est considérée comme « une des plus élégantes » dessinée par l’architecte lyonnais Bossan bâtisseur de Fourvière, Ars, La Louvesc… . Celui-ci définissait ainsi son travail d’architecte:« c’est du style greco-romano-gothico !». Bossan a, ici, travaillé avec le cabinet d’architecte Rey de Valence .

- De vives couleurs caractérisent un imposant chemin de croix.

- Les portes en chêne datent du XVIIeme siècle.

La construction a coûté 272 649 francs (de 1870), en partie payée par un emprunt obligatoire.

En 1987, l’église a retrouvé ses couleurs originelles.

l’église Notre Dame de l’Assomption, le jour de la

Libération en 1945

Voir aussi les documents :

1- Documents transmis par M. J. Béranger : « recueil de notes concernant l’église d’Aouste » .

« notes concernant la réparation de l’église d’Aouste 1989 ».

2 – Document transmis par L Sacilotto à la mairie d’Aouste :

« Décompte général des travaux de construction de l’église paroissiale et du clocher ».

3 – Aouste : archives révolutionnaires et 1L 1.

4 – Archives Communales Aouste MN 24.

5 – Abbé A.Vincent, Aoste, Imprimerie M. Aurel, 1856, réimpression Lacour éditeur, Nîmes,1890.

6 – « état financier-nouvelle cure » document de M. Baudoin.

17 – Rue des Moirans

Voir aussi :

- Le tissage

- Le moulin à foulon, premier moulin de l’industrie textile lainière

- Le cardeur

- Corporations de métiers au Moyen Âge

- Des métiers autrefois…

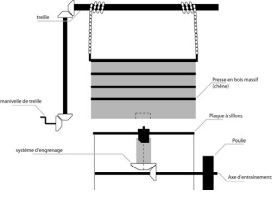

Les murs de droite de la rue étaient, jusqu’en 1622, les fortifications. Au Moyen Âge les fabricants de feutre ( la moire ou « moère » devenue mohair), les tisserands, les foulons, les cardeurs, les imprimeurs sur étoffe et les teinturiers étaient regroupés dans cette rue. A partir de 1450, le feutre servira au séchage des feuilles de papier. De grandes pièces de feutres tournant de manière continue entre des rouleaux sont utilisées dans les machines à papier pour éponger l’eau de la pâte à papier et transformer cette pâte pour former la feuille de papier. Avant le XVIIeme siècle la moire qualifiait un tissu en poil de chèvre.

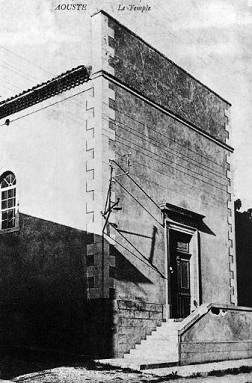

18 – le Temple

Voir aussi :

- Autour de Marc Boegner jeune pasteur de 1905 à 1911

- Sur les pas des « religionnaires fugitifs aoustois »

- Les Pasteurs ayant officié à Aouste

EPOQUE CONTEMPORAINE

Successivement à l’Edit de Nantes, signé en 1598, qui reconnaissait le droit de culte à la religion protestante, les temples ont fait leur apparition. De nombreux temples ont été détruits après la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, qui avait octroyé le droit d’exercice du culte aux protestants. En 1791, la liberté de culte est rétablie .

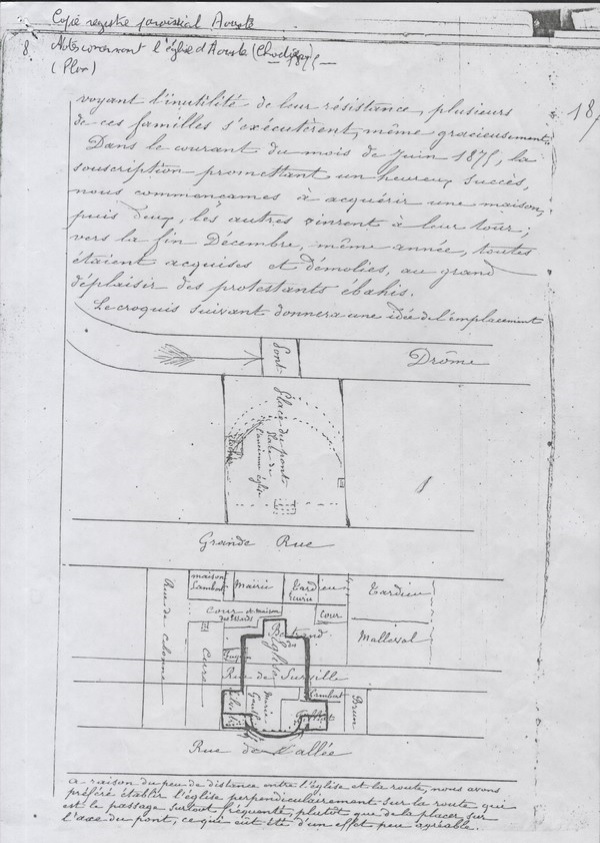

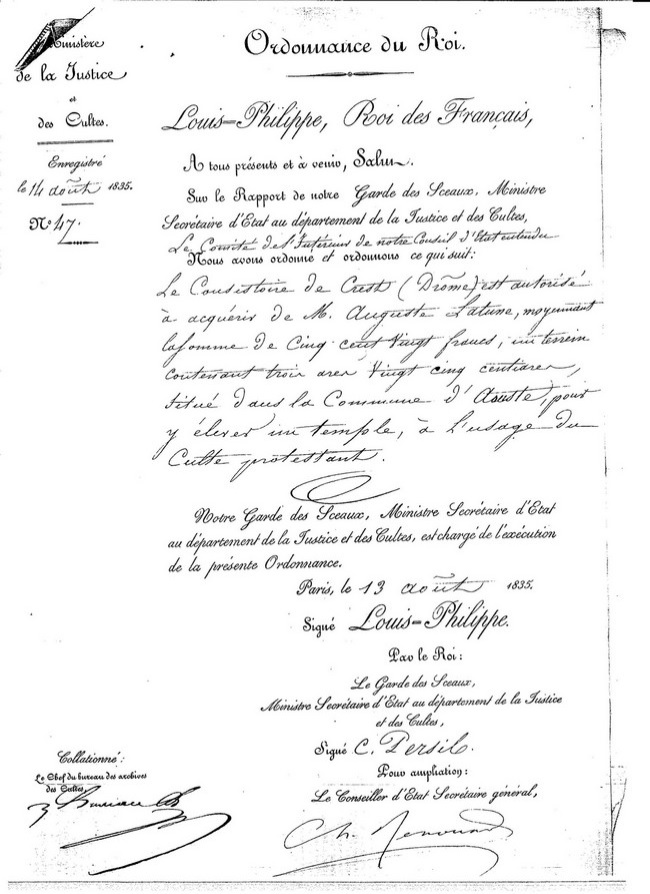

En ce qui concerne le temple d’Aouste, c’est le 13 Août 1833 que fut délivrée l’autorisation royale de construire le temple sur le terrain de M. Latune. Le devis s’élevait à 9218 f. Une aide du « Ministère de la justice et des cultes » de deux fois 1500f et une fois 600f a été perçue pour sa construction.

Le bâtiment très simple est de forme rectangulaire de 9 m sur 16 m ; 8,2 m de hauteur sous plafond, il n’a pas nécessité de plan détaillé,. Le temple devait accueillir 300 personnes assises.

Le temple sera fonctionnel en 1836.

Quatre pasteurs célèbres ont marqué l’histoire locale :

– Daniel Charmier brillant orateur au milieu de XVIIeme siècle, ami du pasteur aoustois De La Faye (fils)

– Tommy Fallot: initiateur de « Christianisme social » à la fin du XIXeme siècle. 70 ans plus tard, son neveu rappelait que « De ses paroissiens pour la plupart modestes cultivateurs ou, à Aouste, ouvriers d’une papeterie ou de fabriques de soie, une communauté fraternelle »

– Marc Boegner, neveu du pasteur Fallot, académicien, a débuté son ministère à Aouste en 1905. « Il a été l’une des plus grandes figures du protestantisme français, l’un des principaux ouvriers du mouvement œcuménique ».

–

Roger Chapal , pasteur de 1936 à 1946, il protégea les Juifs, aida les Résistants avant de composer, avec talent, des chants et de la musique religieuse très connus.

1683/1906 Les temples à Aouste sur Sye

Située sur les importantes voies de communication entre Provence et Dauphiné, assez facilement accessible depuis l’Italie, la Drôme a, de tous temps, été influencée par de grands mouvements d’idées. Les cathares et les vaudois y ont déjà critiqué la théologie catholique. à partir de 1550, les guerres de religion marquèrent l’histoire locale, avec entre autres, la destruction des monastères et couvents par le duc de Montbrun. Dans le Valentinois, le début des guerres religieuses pourrait être daté de 1562 avec la prise de la ville par le Baron des Adrets. L’Édit de Nantes (1598) semble être un compromis très politique rapidement mis à mal par la prise de pouvoir de Louis XIII.

Vers 1675, en France, malgré les brimades, les vexations, les restrictions de célébration du culte (comme les interdictions de sonnerie de cloches) et les exclusions de responsabilités politiques, la population protestante était encore nombreuse ; des Aoustois se souvenaient encore du séjour du pasteur Daniel Charmier officiant en 1659, brillant orateur et gendre d’un éminent théologien genevois. à partir de 1681, la discrimination prend de nouveaux aspects, avec une requête à l’Intendant royal pour obtenir que « la recette des tailles soit donnée à un catholique et non à un réformé » (1). En mars 1681, quelques catholiques, aidés par des cavaliers, envahissent et saccagent le temple, jettent le mobilier et la Bible à la rivière, leurs actes seront impunis. Les protestants sont progressivement exclus de toutes les fonctions officielles. En 1681 et 1682, à Aouste, les curés, châtelains, consuls et notables « certifient pourtant la vie paisible des religionnaires » (1).

En 1683, sur ordre de Daniel de Cosnac intriguant évêque de Valence (à l’âge de 24 ans !) et aumônier de Monsieur, frère du roi, les temples d’Aouste, Montclar, Vercheny, Bouvière, Saillans sont détruits (deux ans avant l’édit de Fontainebleau révoquant l’édit de Nantes).

à Aouste, on renforcera la surveillance de la cité pour « pour empêcher les surprises qu’il pourrait arriver sur les bruits des assemblées que les nouveaux convertis font en divers endroits » (22 février 1689) et le consul dresse aussi procès verbal « contre ceux qui ont lu à haute voix, dans une maison particulière, les psaumes et prières des anciens de la religion réformée ». Le 9 mai 1689, l’Intendant oblige les nouveaux convertis à envoyer leurs enfants aux écoles catholiques et « l’emplacement du temple d’Aouste sera donné à la commune pour bâtir l’église neuve » (1)…

Tout est fait pour éradiquer le protestantisme : impôts supplémentaires, exclusions professionnelles (santé, éducation, administration, etc.), interdiction des livres religieux, interdiction de culte, surveillance et dénonciations, destruction du temple, obligation d’éducation catholique, cimetières distincts, sans parler des adjurations forcées sous peine de pendaison. Ainsi à Aouste, de 1678 à 1767, près de cent familles y seront contraintes (abjuration des personnes de quinze ans jusqu’à quatre-vingt-dix ans). Sur la région de Crest, les dragonnades débutent en 1683 pour se terminer en 1694. Deux Aoustois ayant refusé de se convertir ont été condamnés aux galères ; le tailleur Antoine Rialle y est resté de 1745 à 1773, il a été libéré après abjuration. En 1736, le procès verbal de visite par Joseph de Cosnac, évêque et petit-neveu du précédent évêque, indique qu’à Aouste il y a « une population catholique de 160 familles et 80 nouveaux convertis ». Malgré les risques, les difficultés, les peines encourues (envoi aux galères, condamnation à mort), certains protestants refusent de renier leur foi. Très influencés par la petite prophétesse de Saoû, Isabeau Vincent, ils se réfugient au Désert, fuient en Suisse, en Allemagne ou en Hollande : cette guerre civile a fait dire à Michelet qu’il n’y a « rien de semblable dans toute l’Histoire du monde ». Les archives communales (disposant d’une partie des archives paroissiales antérieures à la Révolution) conservent une affiche signée Jean Antoine Jomaron, Conseiller du Roy et trésorier de France à Grenoble, cette affiche « à apposer à la porte de l’église paroissiale d’Aouste » est datée de 1746 : elle indique les «Biens des religionnaires fugitifs à affermer ». Quatre noms de « religionnaires » y figurent : Pierre Chabert, Anne Brachet, Suzanne Point, Charles Guérin… (1) : « Désastre politique, moral et économique ».

Il faudra attendre 1795 pour que la liberté de culte soit rétablie en France, le Concordat de 1802 organiser aussi le culte protestant.

Divers textes, à partir de 1834, traduisent les étapes de la construction du temple actuel :

En 1835 le consistoire de Crest demande au Ministère des cultes et de la justice la construction d’un temple en bordure de la route royale 93 reliant Valence à Sisteron, l’autorisation royale est datée du 13 août 1835.

Le terrain (3 ares 2 centiares) a été cédé par M. Latune, papetier habitant à Crest, pour la somme de 520 francs.

Le devis estimatif note aussi :

« Le temple doit contenir 300 personnes assises, …dimensions : 16 mètres de longueur, 8 mètres de largeur, hauteur sous plafond de 8 mètres …. La construction est si simple qu’on juge inutile d’en faire un plan ».

La souscription volontaire a rapporté la somme de 4232 francs, le devis est de 9218 francs.

En 1836 et 1837, « les secours d’état fournis par le garde des sceaux, Ministre de la justice, secrétaire d’état et de la justice et des cultes » s’élèvent à deux fois 1500 francs (2).

En 1838, autre « secours d’état » de 600 francs (2).

1856 : 251 habitants sur 1254 sont de religion réformée (3) et, en 1861, 300 réformés sur 1215 habitants (4).

La construction fut suivie par le premier pasteur nommé à Aouste, Pierre Servières, né à Nîmes le 30 mai 1808. Il était connu pour « sa moralité, sa piété, sa conduite, ses talents oratoires, et sa doctrine ». Il fut installé dans sa nouvelle paroisse le 20 juin 1834. Il desservait alors Mirabel-et-Blacons, Piégros-la-Clastre, Lambres, Divajeu, Chabrillan, Auriples, Soyans, Francillon, Puy-Saint-Marin, Saoû et Célas. Quelques années plus tard, le pasteur d’Aouste a seulement en charge les communes de Mirabel-et-Blacons, Saoû, Puy-Saint-Martin, Grâne (5).

Par ailleurs, l’exercice des cultes religieux est strictement contrôlé par le préfet, que ce soit la célébration des fêtes officielles, la composition du conseil presbytéral, les indemnités de logement ou la réfection des peintures (5). C’est ainsi qu’une lettre du sous-préfet de Die demande en 1844 à la mairie d’Aouste, de fixer à 300 francs l’indemnité de logement du pasteur, compte tenu que le prêtre résident perçoit, « depuis un temps immémorial » une indemnité de logement de 200 francs et que le pasteur doit se déplacer dans diverses communes : Aouste réglera 125 francs, Mirabel 50, Saoû 75, Puy-Saint-Martin et Grâne 25 chacune (6).

Les deux pasteurs les plus connus qui ont desservi le temple d’Aouste sont Tommy Fallot de 1895 à 1904 – le promoteur du Christianisme social et de la lutte pour le relèvement de la morale publique – et son neveu Marc Boegner qui, de 1905 à 1911, sera l’apôtre de l’unité des chrétiens (7).

Suite à la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905, le président du consistoire de Crest, M. Faure, transférera le 23 mai 1906 à l’Association dite Église Réformée d’Aouste représentée par M. Boegner et M. Latune Charles « les biens mobiliers et immobiliers » ; biens répertoriés dans l’inventaire effectué par M. Fontaine inspecteur des domaines à Valence.

Sources :

(1) – Archives Communales Aouste : 1594-1790 : BB 19 et GG 10.

(2) – Copies d’actes originaux et du devis détaillé de la construction.

(3) – Abbé Vincent, Aoste, imprimerie M. Aurel, 1856, (réimpression 1990, C.Lacour Nîmes).

(4) – Archives départementales : recensements Aouste 2MI 2842/R1.

(5) – Courriers concernant les cultes : Archives Communales : MN 24.

(6) – Délibération Conseil Municipal 22 septembre 1844.

(7) – Voir infra l’étude effectuée par l’association Histoire et Patrimoine Aoustois.

A Consulter :

- Relevés d’abjurations des protestants d’Aouste :

- http:// huguenots-France.org/France/dauphine/aouste/abjurations.htm

- http://pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/religieux/ednantrevocation/htm

- Eugène Arnaud : Histoire des protestants de Crest, Ed. Grassart, Paris, 1875

- Mémoires de frères Gay de Die pour servir l’histoire des guerres religieuses en Dauphiné au XVIe s : Gallica.bnf.fr

Voir aussi la liste nominative, les motifs et les communes d’origine des condamnés aux galères : Musée du Désert, le mas Soubeyran à Mialet (30) et Musée du Protestantisme à Poët-Laval (26)

René Descours

Les Pasteurs ayant officié à Aouste

Le Dauphiné est une des régions de France où le protestantisme a laissé des traces profondes. La Drôme avait une tradition de contestation au pouvoir catholique. De ce fait la Drôme adhère aisément à la Réforme. Dès 1549, la Réforme est prêchée à Valence, à l’église des Cordeliers avec le soutien de l’évêque Jean de Montluc, à Montélimar et Romans

Dans la vallée de la Drôme, pour ce qui la concerne, Aouste était primitivement, au même titre que Euure, une annexe de Crest. Eurre sera adjointe à Aouste en 1671 avant d’être une église particulière.

Comme pasteurs officiant sur Crest-Aouste-Eurre nous trouvons :

- Laurent Vidal 1561,

- Arnaud Casaubon 1562-1568, puis 1570 -1572 (résidant à Eurre),

- Adrien Chamier I 1593 (à Eurre),

- Jacques Barbier 1594,

- Jean de Saignes 1600-1605,

- De 1605 à 1606 Crest était dépourvue de pasteur

- David Agard de Chateaudouble (par intérim) 1606,

- André Guérin 1607-1611,

- Jacques Crespe 1611,

- noble Dragon de Choméane 1612-1613,

- Josué Rossel le fils 1614-1616,

- Alexandre de Vinay 1617-1622,

- Jean Petit 1622 (ou 1626)-1630,

- Alexandre d’Ize ou d’Yze 1635-1642,

- Ennemond Reynaud 1660-1671,

- Isaac Sagnol, dit Lacroix, 1680-1683,

- Charles Gounon 1683

L’église d’Aouste fut longtemps, avec Eurre, une simple annexe de Crest. Dès 1620 elle possédait un temple, et en 1630 le conseil communal lui céda une partie du cimetière commun jusqu’à ce qu’elle fût pourvue d’un autre lieu pour enterrer ses morts. En 1660, elle avait un pasteur en propre Le même conseil ayant émis en 1646 la prétention de faire concourir les protestants à l’entretien de l’instituteur catholique, ces derniers s’y refusèrent, en faisant remarquer que déjà ils supportaient à eux seuls toute la charge de leur régent. Les commissaires exécuteurs de l’édit de Nantes de 1664 se divisèrent sur le maintien du droit d’exercice de l’église d’Aouste ; mais elle put en jouir jusqu’au 17 janvier 1684, alors que le conseil du roi , statuant sur le procès-verbal de partage des commissaires, ordonna la suppression de l’église.

Le 30 mars de la même année 1681, les catholiques d’Aouste, soutenus par quelques cavaliers de la compagnie du capitaine Longpré, se portèrent également de nuit contre le temple, en brisèrent les portes, enlevèrent les bancs, le tapis qui recouvrait la chaire, la Bible et les registres du consistoire et jetèrent le tout dans la Drôme, après avoir démoli une partie ds la muraille de l’édifice. Le marquis de Ruvigny, député général des églises réformées en cour, en porta plainte au roi, qui, prenant sa requête en considération, ordonna, par un arrêt du conseil du 19 mai 1681, que, par les juges du lieu, il serait informé de ces faits et le procès fait et parfait aux coupables, et fit en même temps « très-expresses défenses à toutes personnes de méfaire ni médire contre lesdits de la R. P. R., sur les peines portées par lesdits édits « . Mais ce n’était là qu’une vaine démonstration, à laquelle il ne fut donné aucune suite.

Dès que les protestants eurent appris le triste sort réservé à leur église, ils se mirent en devoir, craignant que leur temple ne fût rasé, d’en descendre la cloche pour la cacher en lieu sûr. Les consuls d’Aouste, qui leur étaient hostiles, les sommèrent sur l’heure d’attendre les ordres de l’intendant avant de disposer de leur cloche, et peu après il leur fut enjoint de la porter à la maison de ville. En 1683, sur ordre de Daniel de Cosnac intriguant évêque de Valence, les temples d’Aouste, Montclar, Vercheny, Bouvière, Saillans sont détruits. L’emplacement du temple, qui avait été adjugé avec les autres biens du consistoire à l’hôpital de Grenoble après la révocation de l’édit de Nantes, fut vendu par ce dernier, le 16 mars 1695 , à un nommé Gaspard, pour le prix de 30 livres. Mais comme l’intendant Bouchu avait, paraît-il, fait don dès 1687, de la part du roi, de cet emplacement aux catholiques pour bâtir une nouvelle église, le conseil communal en réclama la propriété à Gaspard, qui fut sans doute obligé de céder et de perdre ses 30 livres et les constructions qu’il avait déjà élevées sur ledit emplacement. En 1687 Aouste avait 70 familles protestantes et 60 en 1736. Piégros, qui s’y rattachait, en avait 6 à la première date. Cobonne faisait aussi partie de l’église d’Aouste.

Pasteurs :

- Daniel Chamier le fils en 1659

- Théodore de La Faye 1660,

- Abraham Achard 1664 ,

- Isaac Sagnol dit Lacroix 1664.

- Faisan 1671-1672,

- Entre 1672 et 1683 le pasteur de Crest officiait-il ?

- Ranc Alexandre le père dit Lacombe en 1775

- entre 1775 et 1883 ?

A la suite de la révocation de l’édit de Nantes (1685), et, à partir de 1715, les pasteurs ont dû quitter la France. Sous l’impulsion d’Antoine Court, un nouveau corps pastoral se constitue progressivement. Les pasteurs du Désert vont exercer leur ministère dans la clandestinité et au risque de leur vie. Les édits successifs de Louis XIV, confirmés par Louis XV dans sa déclaration de mai 1724 , prévoient la peine de mort pour les pasteurs ou prédicants qui tiendraient des assemblées interdites. L’application varie selon les périodes et selon les régions. Des vagues de persécution suivent des périodes de calme relatif. A partir de 1760, une période de tranquillité relative voit croître rapidement le nombre des pasteurs

Le 13 novembre 1833, Aouste est érigée en poste officiel et se voit rattacher Saou, Auriples, Soyans, Chabrillan, Celas, Mirabel et Blacons, Piégros La Clastre, Lambres, Divajeu, Francillon, Puy st martin comme annexes jusqu’au 18 avril 1846. Le premier titulaire fut P Servière né à Nimes le 30 mai1808.

- Servière Pierre 1834 – 1865

- Brun Pierre Edouard 1865 – 1867

- Roux Léon 1867 – 1871

- Gillouin Emile 1871 -1899

- Fallot Thomas (Tomy) 1899 – 1904

- Rambaud Jules 1905

- Marc Boegner 1905 -1911

- Roger Chapal 1936 -1946

Depuis 2017, le temple d’Aouste est désaffecté, le village ne possède plus de pasteur en titre, et de ce fait les offices sont assurés par le pasteur de Crest.

18 bis – Papeterie (en cours d’installation)

Cette fresque réalisée en 2017 sur un bâtiment d’usine, résume des décennies d’histoire humaine et industrielle.

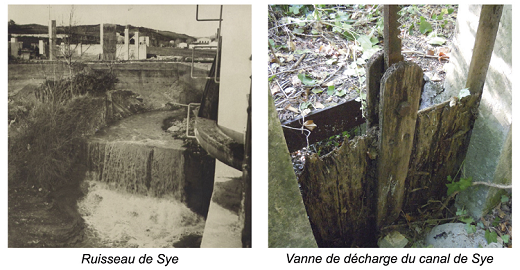

Deux canaux alimentaient l’entreprise :

La Sye

Le canal de la Sye, rive gauche, dont on aperçoit encore le bassin où se déposaient les impuretés et permettait ainsi la fabrication d’un papier de qualité.

La Gervanne

Le canal de la Gervanne qui, après un parcours d’environ 5 kms, actionnait une turbine fournissant la force motrice de l’entreprise ainsi que l’électricité de la maison du directeur.On aperçoit sur notre droite la vanne de décharge de ce canal.

19 – la fibre végétale – lavoir – canal

Voir aussi :

- Un document relatant la fabrication du papier en 1884

- Mémoire de papetier à Aouste de 1685 – 2011

- Le moulin à foulon, premier moulin de l’industrie textile lainière

- La fabrication du papier

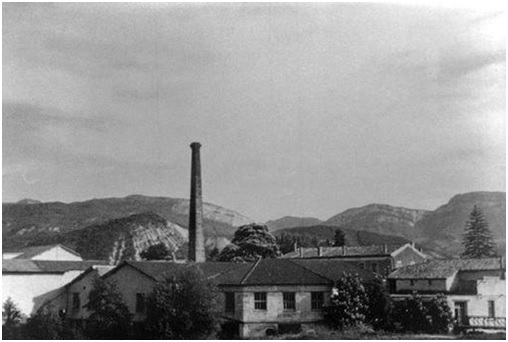

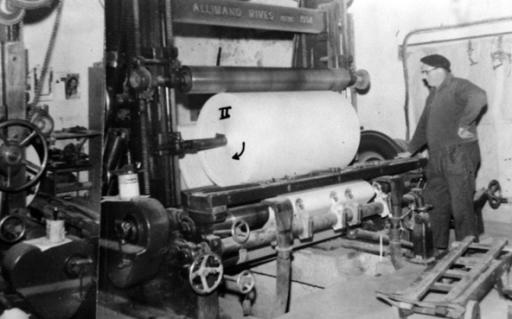

La région de Crest est depuis le XVIIeme siècle un secteur de production de papier.

De 1685 à 2011, de nombreux aoustois ont travaillé dans la fabrication du papier. (Voir la fabrication du papier en 1884).

Avant le XVIIeme siècle, à Aouste, l’activité principale était le foulage des draps tissés en lin. Le foulage consistait en une compression des draps entre deux cylindres afin de rendre la fibre plus solide.

En 1850, deux papeteries employaient une part importante des actifs. Elles étaient implantées à la Pialle et à Lembacel (Ici). La fabrication de papier en feuille à feuille était assurée. Les feuilles séchaient, étendues sur des fils. L’excellent qualité « Registre d’Aouste » était recherchée par certains imprimeurs lyonnais.

Puis au début du XXeme siècle, le mode de fabrication du papier en continu apparaît. Et c’est en 1926 que les premiers sacs papiers industriels voient le jour à Aouste (brevet Fisch).

Jusqu’en 1969, l’usine assurait la fabrication du papier et sa transformation en sacs. A cette date la papeterie s’arrête laissant place à la production de sacs de petite et moyenne contenance. Les sacs ont toujours été au centre de la production, l’évolution des marchés a induit de très nombreux perfectionnements techniques, comme l’intégration de poignées sur les sacs ou bien l’impression en quadrichromie.

L’usine ferme en 2011 suite à la mondialisation.

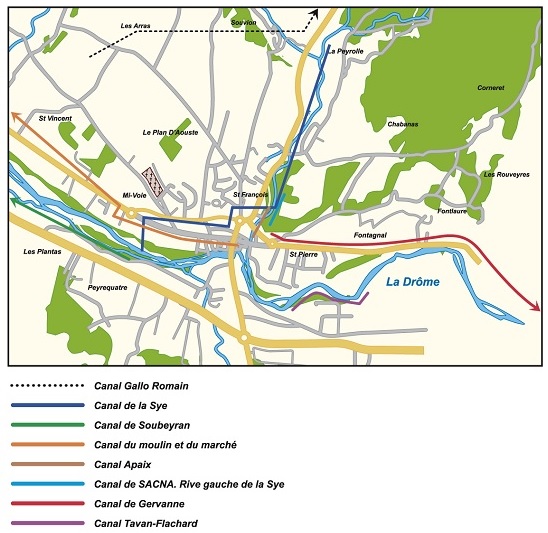

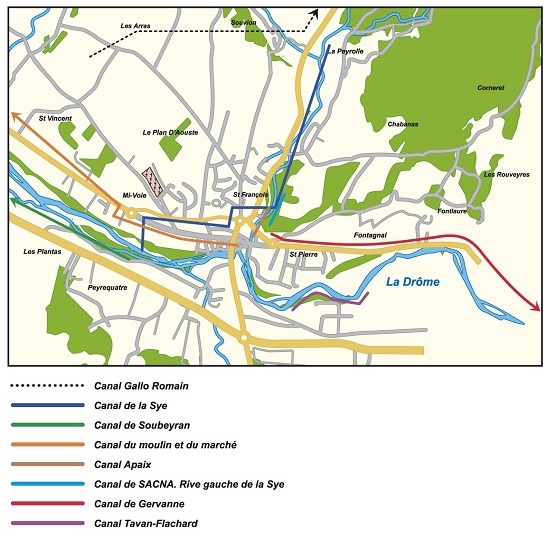

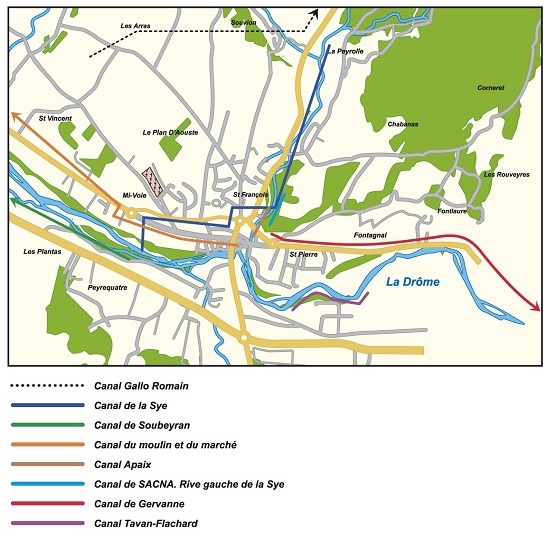

On voit aussi que l’usine utilisait les canaux, comme force motrice et moyen de lutte contre les incendies destructeurs (1911). Aouste-sur-Sye s’est construite et développée autour de l’eau et des canaux. Le premier canal construit à l’époque romaine alimentait villas et cultures. A partir du milieu du XVeme siècle, cinq canaux seront utilisés par les entreprises. La force hydraulique actionnait aussi une usine de billes, un moulinage, un tissage. Agriculteurs et jardiniers profitent de cette ressource. Sont encore visibles diverses prises d’eau, vannes et chutes.

19 – 1- Le canal et les usines

Voir aussi :

- Moulinages de la Sye Emile Rey

- L’usine à billes Barral

- Le moulinage

- La machine à papier et la pâte à papier

- L’usine à billes(deuxième article)

- Le moulinage (deuxième article)

Voir aussi en fin d’ articles

On voit aussi que l’usine utilisait les canaux, comme force motrice. Aouste-sur-Sye s’est construite et développée autour de l’eau et des canaux. A partir du milieu du XVeme siècle, cinq canaux seront utilisés par les entreprises. La force hydraulique actionnait deux papeteries (La Pialle et SACNA-Lembacel), une usine de billes (actuellement sise sur la commune de Mirabel-et-Blacons), un moulinage (Moulinages de la Sye Emile Rey), une usine de tissage (Ets Flachard). Agriculteurs et jardiniers profitent de cette ressource. Sont encore visibles diverses prises d’eau, vannes et chutes.

De même, sur le canal de Gervanne, un lavoir public a été mis en service en 1891

L’usine à billes

Quel enfant n’a pas joué aux billes à la récré ? Même à l’ère du jeu vidéo, tous les petits garçons (et les filles aussi) ont joué ou joueront aux billes à un moment ou à un autre de leur enfance.

Il y a déjà quelques temps que les cours de récréation ne résonnent plus du doux cliquetis des jeux de billes et que les poches des écoliers ne sont plus boursouflées par les agates et les calots mais plutôt par les tablettes de jeux vidéo. Les billes indispensables compagnons de poches ! Autres temps, autres mœurs !

La fabrication des billes est essentiellement industrielle. Seuls trois artisans exercent encore et leurs séries sont de fait des pièces rarissimes. Elles sont très recherchées par les collectionneurs, autre facette du jeu de billes.

Il est presque sûr maintenant que la fabrication « industriel » de bille en pierre débutât en Allemagne (pour l’Europe continentale) au début du XIXe siècle, ces fabriques étant d’abord d’anciens moulins meunier reconvertie en « chiquerie » quand le grain venait à manquer, ainsi le moulin continuer de tourner même durant les mortes saisons.

Les disques des presses étaient en calcaire coquillé tailler par des « rhabilleurs de soleil » avant d’être supplanté par des disques à sillons en fonte. Ce disque, qu’il soit en silex ou en fonte, est rainurés par des séries de sillons concentriques de profondeur identique. La rotation était actionnée par un moyeux légèrement excentré pour imprimer un mouvement elliptique au disque.

La roche sous forme de strate fine de sédiment pouvant facilement être débité de la carrière, elle était le plus souvent en calcaire tendre. Le taillage du cube était effectué au marteau (type Polka) en suivant les lignes de fracture, les plaques de pierre étaient débitées en barrettes puis en cubes. La constance dans la taille du cube était très importante pour la suite des opérations d’usinage.Les cubes étaient ensuite calibrés sur le site de la fabrication avant d’être usinés sous la presse.

Le temps d’usinage pouvez varier suivant la dureté de la pierre et le nombre de cubes (1h à 3h). Sur une presse on pouvait usiner de 100 unités pour des biscayens à 900 unités pour des mini-billes.

Pour la petite histoire, les « billistes » travaillaient avec un oiseau chanteur dans la pièce, lorsque ils entendaient l’oiseau chanter, on pouvait lever la presse, changer et tourner les cubes.